労働安全衛生・健康経営

基本的な考え方(労働安全衛生)

安全理念

生産活動における基盤は、安定で安全な現場です。当社は1997 年に安全活動の理念として安全理念を制定しました。

- 1安全は、事業活動の基盤であり、全てに優先する。

- 2安全は、全ての事故を防止できるとの信念が基本である。

- 3安全は、5S ※と一人ひとりが責任を持つことにより達成される。

- ※ 5S:整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seisou)、清潔(Seiketsu)、躾(Shitsuke)

レスポンシブル・ケア行動指針

当社は1998年にレスポンシブル・ケアの理念に基づき、「レスポンシブル・ケア行動指針」を制定しました。本指針は社内規程である環境安全規程に含まれており、3年ごとの定期見直しに加え、必要に応じて改訂の要否を検討することで、常に社会的要請や最新の基準に適切に対応できるよう運用しています。

本指針のもと、社員および共に働く協力会社の皆様を含むすべての関係者が一体となり、重大事故・重大災害ゼロを目指した安全衛生活動を推進しています。当社は、国際標準に準拠した労働安全衛生マネジメントシステムや機械安全への取り組みを継続的に改善し、安全文化の維持・向上に向けて全社を挙げて取り組んでいます。

- 1環境・安全の優先

環境・安全を守ることは企業活動の大前提であり、全てに優先させる。そのために、事故防止の施策と全員への教育・訓練を継続・徹底し、保安・環境事故の防止に努める。

- 2化学製品の最新情報の収集、提供

化学製品が適切に取り扱われ、使用され、廃棄されるために必要な最新情報を収集、蓄積、整備して従業員および使用者に提供する。

- 3有害化学物質、廃棄物排出の極小化

有害化学物質の排出削減、廃棄物の減量化と循環化・再資源化のための技術開発に努める。

- 4省資源・省エネルギー活動の推進

地球温暖化防止の観点からも、全員参加の省資源・省エネルギー活動を積極的に進めるとともに、独創的技術の開発によりエネルギー使用量の飛躍的削減を目指す。

- 5環境・安全を配慮した新プロセス・新製品開発、品質保証

研究の初期段階から環境・安全面からの評価を確実に実施し、環境・安全に配慮した技術・製品の開発を行い、その品質を維持・向上することに努める。

- 6社会との共生

地域、国内外および所属する団体等の環境・安全に関する規制を遵守することはもちろん、その活動に協力するとともに、当社の活動について地域、社会から正しい理解が得られるようにコミュニケーションに努め、社会からの信頼の一層の向上に努める。

- 7継続的改善

「レスポンシブル・ケア監査」および「保安管理システム」、「ISO14001に基づく環境マネジメントシステム」、「労働安全衛生マネジメントシステム」の運用により、環境・安全に関する管理と技術を継続的に改善していく。

基本的な考え方(健康経営)

当社では2021年に「健康経営宣言」ならびに「Well-beingのための行動指針『わたしが幸せでいるために』」を定め、会社・社員が共に健康経営に取り組むことを宣言しました。「健康経営宣言」には会社の決意が、「Well-beingのための行動指針『わたしが幸せでいるために』」には社員へのメッセージと想いが込められています。

健康経営の一般的な考え方は「社員の健康への投資が、企業の成長につながる」とされており、当社でも「健康経営を行うこと」が「一人ひとりがいきいきと活躍し続けること」につながり、「心からワクワクできる会社の実現」につながると考え、取り組みに力を入れています。

2023年からは健康経営推進担当者会議を設置し、社員目線での施策立案・実施に注力をしてきました。今後も会社と社員が一体となり健康経営を進めていきます。

- 健康経営宣言(2021年10月)

-

「大地の永遠と人類の繁栄に貢献する」という当社の企業理念(使命)は、ゼオングループで働くひとり一人が能力を発揮し、いきいきと活躍し続けることによって体現されます。

当社は、「持続可能な地球」と「安心で快適な人々のくらしの実現」に貢献し続けるために、社員が家族や仲間とともに、心身ともに健やかで、幸せな気持ちでやりがいのある仕事に取り組むことができる環境を整備していきます。

- Well-beingのための行動指針『わたしが幸せでいるために』

-

一、自ら健やかで幸せに、力を発揮して働くことに自覚を持ち、主体的に取り組む

一、定期健康診断により自分の健康状態を把握し、適切なフィードバックや指導を受ける

一、良い睡眠や良い食事はとれているか?と自分の日常を認識し、状態変化に早めに気づいてセルフケアをする

一、自分を取り巻く環境に注意を払い、日頃から安全で心地よい環境に改善する

一、いざという時に自分をサポートしてくれる周囲のリソースを把握する

体制・システム (労働安全衛生)

当社は、レスポンシブル・ケアの考え方に基づき、環境安全マネジメントシステムを構築し、事業所・工場にかかわる全ての方々の安全を追求しています。また、環境分野に関してはISO14001 の外部認証を取得し、継続的な改善に取り組んでいます。

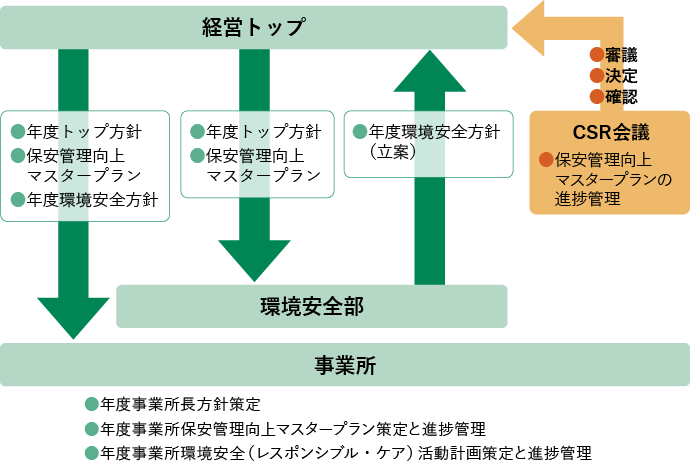

環境安全マネジメントシステムの全体像

- 年度トップ方針、保安管理向上マスタープラン

- 経営トップが策定します。

- 年度環境安全方針

- 経営トップが定める「年度トップ方針」および「保安管理向上マスタープラン」を受け、環境安全部長が立案。CSR 会議での審議を経て、社長が決定します。

- 年度事業所長方針・年度事業所保安管理向上マスタープラン

- 「年度トップ方針」「保安管理向上マスタープラン」を受け、事業所長が策定します。

- 年度事業所環境安全(レスポンシブル・ケア)活動計画

- 全社の「年度環境安全方針」を受け、事業所長が策定します。

進捗管理

代表取締役が議長を務める「CSR会議」とその傘下である「環境安全委員会」にて、環境安全担当役員を委員長として全社的な環境労働安全衛生に関する計画策定・進捗管理を審議しています。

- 保安管理向上マスタープラン:CSR 会議で確認

- 年度事業所保安管理向上マスタープラン:事業所長が事業所診断で確認

- 年度事業所環境安全活動計画:事業所長が事業所診断で確認

労働安全衛生の具体的な取り組み

労働災害防止を目指した活動を展開し、工場内で働く全員の安全と健康を守る

安定・安全な生産体制を目指し、各種の感染症防止対策を行いながら、管理監督者と現場作業員との対話を重視して現場力を高め、「安全5S 診断※ 1」、危険予知※ 2活動や、ヒヤリハット※ 3抽出に注力した活動を実施するとともに、体験学習にも取り組んでいます。

- ※1安全5S診断

作業現場の見える化と危険箇所の見直しなどのために5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を推進する上で、特に安全とのかかわりの強い事柄について行う診断 - ※2危険予知(KY)

不安全な状態を分析し、理解することで自らの危険な行動を前もって知ること - ※3ヒヤリハット

ヒヤリとしたり、ハッとしたりするなど、事故になりそうだった事象のこと

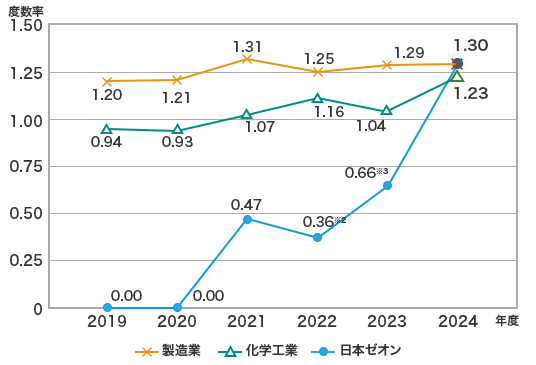

労働災害の発生状況

当社では、中期経営計画において2028年度「休業災害度数率0.4以下」の目標を掲げています。2024年度の度数率は1.30(休業災害件数:3件)であり、目標未達となりました。原因究明と対策を徹底し、引き続き、全社的な労働災害防止に努めます。

- ※1休業災害度数率

労働災害の発生率を示す安全指標の1つ。以下の式で算出されます。

休業災害度数率=休業災害被災者数÷延実労働時間× 100 万時間 - ※22022年度から吸収合併により日本ゼオンの値が4工場から6工場の合計値になっています。

- ※32024年度は休業災害が昨年度よりも増加しました。

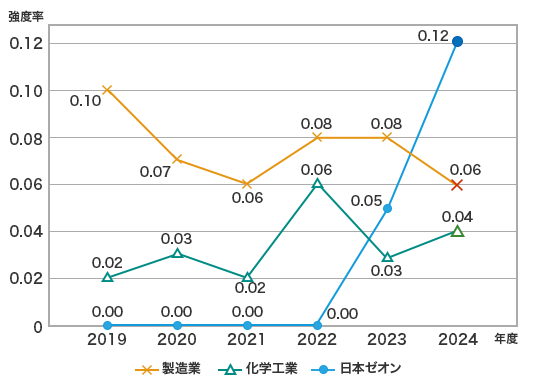

休業災害強度率※の推移(日本ゼオン単体)

- ※休業災害強度率=延労働損失日数÷延実労働時間× 1,000時間

安全5S診断

安全5S診断とは、5Sを推進する上で、特に安全とのかかわりの強い事柄について行う診断のことです。本社環境安全部長と各事業所環境安全室課長が、環境安全委員会を開催する事業所において現場パトロールを実施し、優良ポイントと要改善ポイントを確認しています(2024年度は、水島工場、敦賀工場に実施しました)。

保安防災

トップを先頭にした保安管理の推進

「保安の確保は全てに優先する」との理念のもとに「年度保安管理向上マスタープラン」を毎年作成し、経営トップを先頭とした保安管理体制のスパイラルアップを図っています。

具体的には以下のような分かりやすい合い言葉のもとに、保安確保のために重点的な取り組みを継続しています。

- 1抜け落ち防止のための設備・システムの確実な運用(だろう・はずだはやめよう)

- 2工場老朽化対策、フールプルーフ化※推進(金を出すから知恵を出せ)

- 3過去事故の見直しと再発防止対策(だろう・はずだはやめよう)

- 4標準類の見直し(決めたことは守る、守れないものは変える)

- ※フールプルーフ化

新人などの経験や知識の乏しい人が間違った操作をしたり、ベテランがうっかりミスなどにより誤操作をした場合でも事故が起きないような仕組みにすること。

経営層と工場との対話

経営層は、トップ診断、トップヒアリング、年度方針の説明会などで定期的に工場を訪問し、重点課題の進捗状況を確認しています。また、それ以外にも工場を訪れ、現場の第一線で働く工場従業員と直接対話を行っています。2020年度以降は、新型コロナウイルス感染症対策としてオンライン会議を併用してきましたが、2024年度は全て直接訪問し、延べ48日にわたって積極的に事業所との対話を再開しています。

社員とのコミュニケーション

日本ゼオンと日本ゼオン労働組合(以下、労働組合)は、事業の健全な発展と組合員の労働条件維持改善に協力することを目的とし提携された労働協約のもと、互いに力を合わせて諸課題の解決に取り組んでいます。この労働協約に基づき、労使代表の意見交換の場として「中央労使協議会」を年4回開催しています。また、組合員の安全と健康の確保・向上のため各事業所において「安全衛生委員会」を設置しています。

全事業所での認定保安検査実施者の認定取得

- 認定保安検査実施者※1 の認定

高岡工場、川崎工場、徳山工場、水島工場で取得

- 認定完成検査実施者※2 の認定

川崎工場、水島工場、徳山工場で取得

認定更新審査では、保安検査および完成検査の方法や検査管理の実施状況の審査に加え、保安管理システムが高圧ガス保安法に定められた規格要件を満たしていること、並びにその運用状況についても審査が行われます。

全事業所とも保安の確保をより確実なものにするため、保安管理システムの確実な運用や、事業所の全プラントの危険源特定とリスク軽減対策の計画的実施等を行っています。また、スマート保安※ 3 についてありたい姿を描き、その実現に向けた取り組みを推進していきます。

- ※1認定保安検査実施者

高圧ガス保安法に基づき、特定施設が技術上の基準に適合しているか否かについて、運転を停止することなく自ら保安検査を行うことができる者または運転を停止して自ら保安検査を行うことができる者として、経済産業大臣が認定した者。 - ※2認定完成検査実施者

高圧ガス保安法に基づき、製造のための施設または第一種貯蔵所にかかわる特定変更工事が技術上の基準に適合しているか否かについて、完成検査を自ら行うことができる者として、経済産業大臣が認定した者。 - ※3スマート保安

①国民と産業の安全の確保を第一として、②急速に進む技術革新やデジタル化、少子高齢化・人口減少など経済社会構造の変化を的確に捉えながら、③産業保安規制の適切な実施と産業の振興・競争力強化の観点に立って、④官・民が行う、産業保安に関する主体的・挑戦的な取り組みのこと。

認定取得状況

| 工場 | 認定保安検査実施者の取得 | 認定完成検査実施者の取得 |

|---|---|---|

| 高岡工場 | 2000年(2020年更新) | - |

| 川崎工場 | 1998年(2022年更新) | 2008年(2022年更新) |

| 徳山工場 | 2007年(2021年更新) | 2012年(2021年更新) |

| 水島工場 | 2006年(2021年更新) | 2006年(2021年更新) |

事故・災害の発生状況

- 2024年度: 保安異常※ 9件

〔高圧ガス漏洩2件、その他漏洩4件、発煙3件〕人的被害、環境への大きな影響などはありませんでしたが、いずれも事故調査委員会を設置し、直接原因および間接原因を究明して対策を立て、再発防止に努めています。

- ※保安異常

出火、爆発、漏洩、破損、暴走反応等が発生したとき。あるいは、それらの発生にいたらなかったが、処置が遅れれば発生の可能性のあったもの、およびその兆候が見られたものを保安異常と社規に定義しています。

防災訓練

各事業所では毎年、各種想定のもとに、通報・連絡、緊急処置、救護、消火などの防災訓練を実施しています。総合防災訓練にあたっては、可能な限り消防機関と協力して合同で実施しています。

訓練では、基準の適切性、実際の防災機器(消防車、消火栓、放送設備など)の作動状況の確認を行い、問題があれば速やかに改善を加え、より確実で安心できる体制の整備に努めています。

第三者評価

日本ゼオンでは、特定非営利活動法人保安力向上センターの設立当初から支援企業(正会員)として参加し「安全基盤」と「安全文化」からなる保安力の評価およびその向上に努めてきました。第三者評価としては、安全基盤に関しては保安力向上センターによる評価を、安全文化に関しては慶応大学方式を加えた評価を実施しており、各事業所や各部署の強み・弱みを客観的に把握し、保安力向上に向けた改善活動を継続しています。

環境安全教育

計画的な環境安全教育

環境安全教育は、各事業所で年間計画を立てて実施しています。

本社環境安全部が主催する全社共通の環境安全教育と、各事業所が主催する事業所に密着した環境安全教育を実施しています。

全社共通教育としてはe ラーニングを活用した教育や、環境安全関連法の法改正教育などを実施しています。

また、これらの教育を通じて、事故・労働災害の撲滅および発生時の拡大防止に努め、地域に信頼される事業所を目指しています。

管理者・監督者教育

新任課長研修

新任の製造課長、設備管理課長、環境安全課長を対象に実施しています。

研修内容は、ゼオンの安全体系に基づいた安全活動、安全管理者として理解すべき安全配慮義務、環境安全関係法と環境安全に関する社内規則、保安管理システムなどです。

工場長経験者による安全教育

事故事例教育

過去に起きた事故の教訓を風化させず、「事故の教訓を学び、今後の仕事に生かすこと」「潜在危険に関する感受性・保安意識を向上させること」を目的に、2003年度から実施しています。工場長経験者の講師が工場全従業員を対象に、自社・他社の事故事例を具体的に紹介し、事故の恐ろしさ、原因解析と再発防止対策などを伝える集合教育です。常駐協力会社およびグループ企業にも教育を展開しています。

新入社員への環境安全教育

本社採用新入社員

工場実習中の労働災害の事例を紹介し、職場で決めたルールを「ちゃんと守る」ことの大切さを教育しています。

事業所採用新入社員

環境安全にかかわる基本事項を教育しています。

事業所主催の環境安全教育・訓練活動

保安・環境関連法令教育

各事業所とも、年間計画(環境安全教育訓練計画)に従って実施しています。

訓練活動

年度計画に従って各種訓練を実施しています。訓練後は問題点を抽出し、計画的に改善を進め、緊急時の対応能力向上に努めています。

- 総合防災訓練:年1~2回、地震・津波を想定した防災訓練や避難訓練を実施

- 個別訓練:自衛防災組織の各防災隊の訓練、通報訓練を実施

「安全塾」による教育活動

安全のさまざまなルールを体験する「安全塾」を水島工場に設置しています。「水島工場安全塾運用基準」に基づき、「工場安全ルール理解度シート」による理解度確認と、展示物による教育を実施し、協力会社を含む工場従業員の安全ルールの理解促進に取り組んでいます。

安全体感教育の導入

各工場、研究所、常駐協力会社、近隣グループ企業において、従業員への安全体感教育を実施しています。具体的には、「挟まれ・巻き込まれ」「静電気燃焼爆発」「カプラー残圧衝撃」「物の落下」「切創」などの体感教育を毎年実施しています。

今後も、繰り返し教育を含め、計画的に進めていきます。

安全に関するリスク評価

危険予知(KY)の活動

4R-KY(4ラウンド危険予知)活動

4R-KYとは、作業前に作業を分析・理解することで、自らの危険な行動を防止する危険予知手法の1つです。手順は1ラウンドから4ラウンドに分けて実施します。

事業所に配置した「KYトレーナー」を中心に活動を進めています。

ヒヤリハット抽出

ヒヤリハットとは、重大な災害や事故には至らないものの、ヒヤリとしたり、ハッとしたりするなどした事象のことをいいます。この背景には、「重大な事故1 件の陰には、29件の軽微な事故と、300 件のニアミスが存在する」とされるハインリッヒの法則があります。ヒヤリ、ハッとしたニアミス事例を蓄積・共有することで、重大事故の防止につなげていきます。

2024年度は、2023年度に多く発生した転倒災害に注目し、高岡工場、川崎工場、水島工場、氷見二上工場、敦賀工場の転倒ヒヤリ事例を解析し、各工場の現場を含めた対話を実施しました。

プラントの安全性向上

プラントの安全レベルを一層向上させ、重大事故・災害の発生を未然に防止するために、「プラント安全性評価」と「プラント安全診断」を実施しています。

プラント安全性評価(新規ラインのアセスメント)

プラントの新設時および増設時に、設計段階でプラントの安全性を確認

プラント安全診断

既設のプラントに対し、現場を確認しながら、危険源の特定に漏れはないか、対策の必要性の有無の判断が適正になされているか等を確認

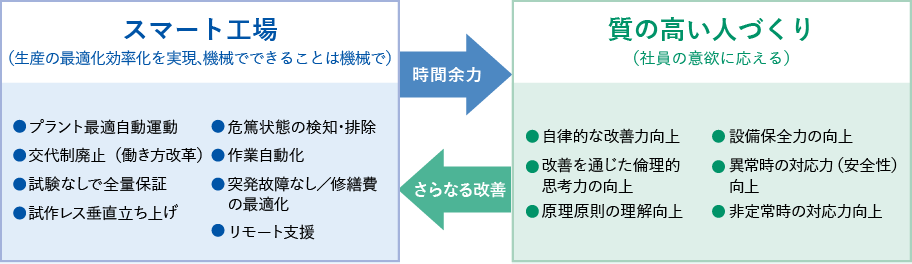

工場の効率化と働き方改革を同時に実現する「スマート工場化」の取り組み

ゼオンでは2020年より工場のスマート化に取り組んでいます。これまでも生産革新活動(熟練者のノウハウ・知見といった無形資産の見える化・活用)を行ってきました。スマート工場化は、デジタル技術の活用により機械ができることが増え、さらなる生産革新や業務の変革を可能とするものです。工場においては、製品の品質を確保しつつ生産を最適化・効率化につながり、社員に対しては働きやすく働きがいのある環境の実現につながります。

全社で取り組んだ「スマート工場実現プロジェクト」では、まず“工場のありたい姿”を6つの分野(操業、安全、品質保証、設備、人、物流倉庫)で議論し、スマート工場化を通じて実現したいことと、そのために必要な取り組みのステップを設定しました。一方で、分野ごとの部分最適なデジタル化の集合ではなく、さまざまなアイデア・取り組みを整理し、全体最適につなげることが重要です。

本プロジェクトでは、2年間の取り組みを通じてスマート工場化に向けた検討から全体最適化までを試行し、課題を抽出しました。また、課題解決に必要な組織体制やデジタル人材像を導きました。2022年4月からは中期経営計画のもと、生産革新センターでスマート工場化の取り組みが継続されています。

【例1】ロボティクス化による必須作業の削減

これまでの生産革新活動により、現場でのトラブル対処作業は約9割削減されてきており、現在はさらに作業負荷を削減するあめに、生産に必要な「必須作業」をいかに削減するかという段階にきています。そこで、必須作業を削減するために、デジタル技術の導入を検討しました。

工場内のパトロールをカメラやロボットに置き換えることができれば、運転員の安全性向上とともに、効率化で生まれた時間を他の改善活動に充てることができます(働き方改革)。また、ロボティクス化に向けた作業標準化や施設の整備は、工場の基盤整備にもつながります。

実際のプラント内で検討を進めた結果、現在市販されている機能だけでは実装には不十分であることが判明し、ロボットを自動歩行させるために必要な技術課題が抽出されました。これらの課題については、各種の周辺技術やソリューションを組み合わせつつ、産官学連携での検討を通じてノウハウの蓄積を進めており、運用に向けた課題解決の方向性も見えてきました。今後も、緊急時に人を危険な状況に行かせない、より安全な職場環境の実現を目指していきます。

【例2】安全と品質を両立する仕組み

これまでベテランオペレーターのノウハウを形式知化し、若手オペレーターでも安定・安全に操業を行うための「知的生産システム※1」の導入と活用を進めてきました。

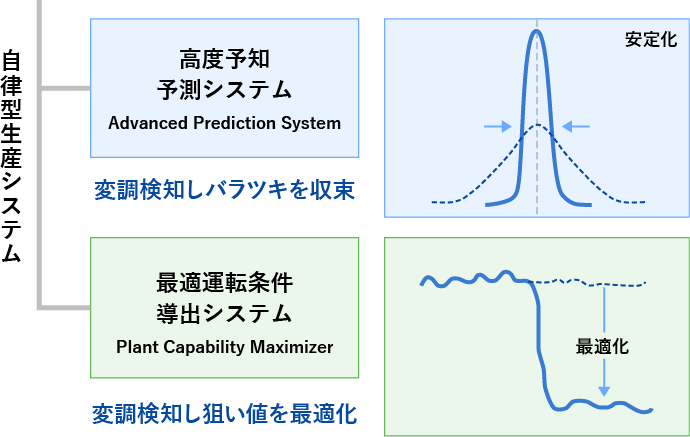

このシステムをさらに進化させるべく、形式知化したノウハウとデータサイエンスを組み合わせることにより、品質変動につながる要因の高度な予知・予測と、それらに基づく品質・コストの最適運転を支援する「自律型生産システム※2」の導入検討を進めています。

- ※1,2ダイセル式生産革新の仕組み

【例3】VR技術を使った体験型訓練

工場の運営には、原理原則の理解とともに、異常時の対応を身につけることが重要です。訓練にVR技術を導入することで、さまざまな状況を繰り返し体験し、自習することが可能となり、教える側・教わる側双方の効率化につながることが期待されます。

VRを使用した新人教育の効率化は、360度カメラを活用し、仮想空間内のプラントを自由に移動しながら、現場に行かずに繰り返し手順を学べる環境の構築を検討してきました。検討の結果、撮影・各種資料作成・変更対応を全て社内で対応可能とし、現在は実務での活用を開始しています。

より高度なトラブル対応訓練や新プラント立ち上げ訓練などについては、教育資料の作成負荷が高く、検討を進めています。

体制・システム (健康経営)

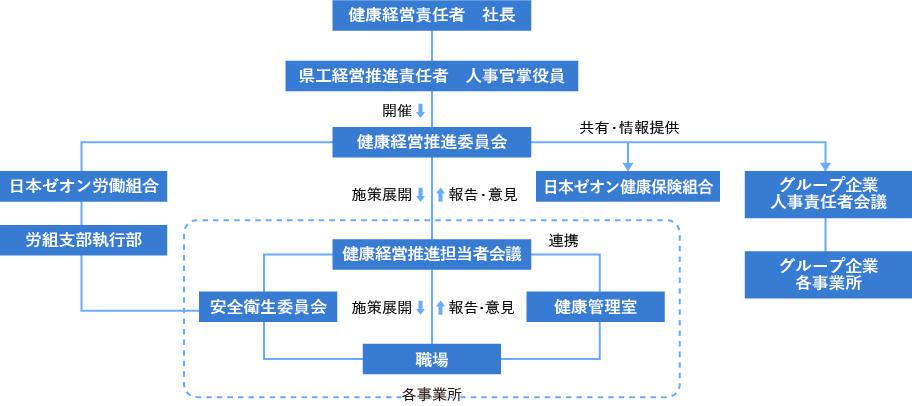

代表取締役社長を健康経営の責任者と位置づけ、健康経営を推進しています。

人事管掌役員が委員長を務め、労働組合代表者も参加する「健康経営推進委員会」では、健康経営に関する施策検討や意思決定を行っています。

2023年度からは、その下部組織として「健康経営推進担当者会議」を発足しました。各事業所独自の取り組みの共有や、本社と事業所間の協力体制の構築などを通じて、健康経営の取り組みを社員に浸透させるべく活動を行っています。

主要な取り組み

健康経営の目標と課題・施策(健康経営戦略マップ)

「日本ゼオン健康行動指標」の設定

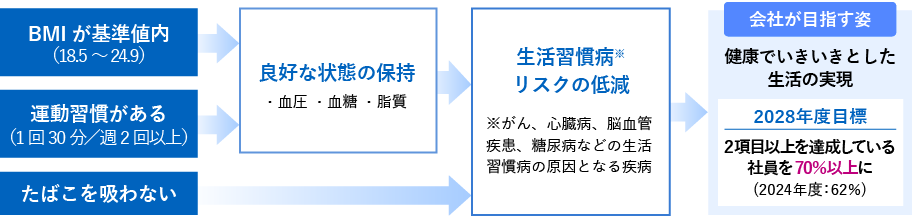

2023年度よりスタートした「中期経営計画:STAGE30」第2フェーズでは、からだの健康づくりに向けた目標として「日本ゼオン健康行動指標」を設定しました。これは、「BMIが基準値内である」「運動習慣がある」「たばこを吸わない」の3つの健康行動から構成される当社オリジナルの指標です。自己評価が容易なこと、また健康行動という誰でも取り組める部分に着目したことが当指標のポイントです。「3つの健康行動のうち、2項目以上を達成している社員」が60%(2022年度)から70%(2028年度)となることを目標とし、取り組みを行っていきます。

心身の健康に関する取り組み

メンタルヘルスに関する研修

全社員を対象としたメンタルヘルスに関する動画コンテンツの配信を行っています。また、ライン職向けのラインケア研修では、当社雇用の精神科医を講師とし、身近な例を踏まえた内容にて研修を行っています。

健康診断と事後対応

定期健康診断については、産業医・看護師による要指導者を対象としたフォローアップの面談・指導を実施しています。また、「いつでも、あなたの意識に健康を」を合言葉として、健診結果を24時間オンライン上で確認可能なシステムを導入しました。自分の健康を意識することは健康づくりの第一歩です。システムの導入を通して、健康意識の醸成を行っていきます。

ストレスチェック

毎年7月にストレスチェックを実施しています。各事業所で社員にフィードバックを実施するとともに、職場環境の改善に取り組んでいます。

社外カウンセリング支援の導入

心身の健康づくりを目的として社外カウンセリング支援を導入しています。仕事上の悩み、健康上の不安などについて、プロフェッショナルなカウンセラーが解決に向けてサポートします。

事業所独自の取り組み

各事業所の課題やニーズに合わせた健康づくり施策として、ウォーキングイベントや体力測定、食堂での健康に配慮したメニューの導入、健康リテラシー向上のためのセミナー開催などを実施しています。

柔軟な働き方に関する取り組み

一人ひとりのWell-beingの実現をさらに後押しするため、テレワークの拡充やフレックスタイム制、時間単位年次有給休暇など、「時間や場所にとらわれない柔軟な働き方ができる環境」の整備を進めています。

オフィス環境の整備

テレワークの普及を契機にオフィスの役割を見直し、「協働・共創のコミュニケーションや教育などを重点的に実施する場」としています。全組織や部署を横断した全面的なフリーアドレスを採用するとともに、柔軟に働くための最先端なICT基盤を導入し、個々の強みを発揮できる「舞台」として、本社オフィスへ生まれ変わりました。2024年度からは、テレワークと出社の「良いとこどり」で組織力を強化すべく、さらにオフィスの機能拡充やレイアウト変更を行い、出社時における社員同士のコミュニケーション促進を後押ししています。

また、柔軟な働き方の環境整備を進める一方で、ちょっとしたコミュニケーションを目的としたグループワークや、社員・部署間のつながりを促す企画の実施など、対面の価値を再認識する取り組みを進めています。

服装自由化

本社オフィスでは、一人ひとりの自由な発想や自律的な行動あふれる職場環境づくりを目的として、服装を自由化しています。

転勤者支援の拡充

転勤時の負担軽減および転勤者の帰省旅費について支援を拡充しました。本人が前任地に帰省、もしくは配偶者を新任地に呼び寄せた場合には、距離区分に応じた帰省旅費を単身赴任手当とは別に支給することとしました。また、独身者の一部についても、採用された事業所から他事業所へ転勤をした場合には、新たに帰省旅費を支給することとしました。これら転勤者支援の拡充により、当社で働く一人ひとりが、いきいきと活躍できる一助となることを期待しています。

副業制度導入

当社は副業制度を導入しています。副業を通じてスキルや経験を得ることでキャリアを形成できる、自分のやりたいことに挑戦でき自己実現を追求するなど、社員が描くキャリアを後押しする制度として活用されています。

時間外労働の削減および年次有給休暇の取得促進に向けた取り組み

「Freedom、Well-being(自分らしく、よく生きる)」を実現するための諸施策として、労働時間の法令遵守および時間外労働の削減、年次有給休暇の取得促進に取り組んでいます。

労働時間については法令を遵守するとともに、過度な長時間労働(時間外勤務+休日勤務が平均45時間超/月)は原則、なくすことを目指します。

なお時間外労働については、所定時間内勤務日(定時刻退社日)や工場における操業定員の見直しなどを実施し、近年は減少傾向にあります。

また、年次有給休暇の取得率向上に向けては、取得奨励期間・奨励日の設置、1時間単位および半日単位での取得を可能とする制度整備などを通じて、休暇を取得しやすい環境づくりを進めた結果、2024年の取得率は75.6%となり、2026年目標値であった70%を2年連続して前倒しで達成しています。

テレワーク制度適用拡大への取り組み

「場所にとらわれない働き方」の実現に向け、従来のテレワーク実施場所(自宅・シェアオフィス)以外の場所での勤務を認める「テレワーク制度の適用拡大トライアル」を一部事業所で実施しています。トライアル利用者からは「柔軟な働き方が実現できた」「プライベートの充実につながった」などの肯定的な意見が大半だった一方で、介護事情を抱える社員からは上限日数の増加を求める声がありました。このような意見を反映し、2024年度も利用上限日数を40労働日とし、利用しやすい制度としています。社員の仕事と生活の両立の下支えとなるテレワーク制度を目指し、社員の声に寄り添いながら取り組みを続けていきます。

休職制度の整備による子育て支援

当社では、組合員婚姻世帯における共働き率は約8割となっており、配偶者の転勤時にも安心してキャリアを継続できる環境整備が必要となっています。これに関連して、転勤する配偶者への同行により就労継続が難しいと認められた社員は、3年を上限に休職できるようにしています。これは、労働組合との協議の中でも確認してきた社員のキャリアを断絶させないことと、優秀な人材の離職防止につなげていくことを狙いとしています。

福利厚生サービス「ゼオンカフェテリアプラン」

社員一人ひとりの「安心感」「キャリア形成」「つながる・協創」を支援できるメニューの中から、社員が自ら選択をし、自由に活用できる制度を導入しています。

人間ドックやフィットネスクラブ等の健康増進、ベビーシッターやデイサービス等の育児・介護支援、通信教育や語学学習等の自己啓発、宿泊施設の利用、単身赴任者や介護利用者の帰省交通費など、さまざまな用途で利用が可能です。

GLTD制度(日本ゼオン長期療養サポート制度)

社員とその家族が安心できる生活環境づくりの支援をを目的として導入しました。病気やケガにより長期間働けない状態が続いた場合、会社負担により収入の一部を最長で65歳の誕生日まで補償する制度です。また、任意加入プランによる補償の上乗せや介護休業における無給期間の補償を特約として付帯することも可能です。

育児休業相談窓口設置

育児休業に関する制度理解の向上や取得しやすい環境づくりを促し、円滑な育児休業取得および職場復帰を支援するため、「育児休業に関する相談窓口」を設置しています。

また、子の看護休暇や育児者の残業免除対象者を拡大するなど、育児を抱える社員の働きやすい環境の整備に努めています。

介護支援の拡充

仕事と介護の両立を目指し、社内外に介護の相談窓口を設置しています。

介護の悩みや心配事についてメールや電話で相談が可能であり、介護相談のセーフティネットとして活用されています。

また、介護に関する基本的知識を身につけるための「介護支援ハンドブック」を発行しました。今後は、制度の浸透に向けて、積極的な情報発信や研修などの実施も計画しています。

ボランティア休暇の整備

社員が主体的に社会貢献活動へ参加できる環境整備の一環として、年間2日以内のボランティア休暇制度を設けています。

この制度は、地域社会への貢献、環境保全、災害支援などの諸活動を支援し、社員が多様な視点を身につけ、成長を促す機会を提供することを目的としています。

これらの取り組みを通じて、当社は企業としての社会的責任を果たすとともに、持続可能な社会の実現に寄与することを目指しています。

サポート休暇の拡充

安心して働ける環境を整備することを狙いとして、年次有給休暇の当年付与日数を全て取得した後、私傷病や子女の学級閉鎖などの不測の事態により勤務が困難となった場合に、有給のサポート休暇を取得できる制度を整備しました。

| 時間と場所にとらわれない働き方 | ★フレックスタイム制、★テレワーク制度、★本社オフィスリニューアル、★本社オフィス服装自由化、年次有給休暇取得奨励日、半日休暇、★時間単位休暇(一部事業所)、定時退社日、★単身赴任の解消(一部事業所)、★副業制度の導入 |

|---|---|

| 出産・育児支援制度 | 産前産後出産休暇、★育児休業および出生時育児休業(最大5日間有給扱い)制度、★配偶者出産休暇(男性社員向け)、子の看護等休暇、半日休暇制度、短時間勤務制度、時間外勤務の制限、深夜勤務の免除、保育時間、育児・介護休業支援金制度、出産祝い金、家族給、奨学手当、★サポート休暇、コアタイムを定めないフレックスタイム制、★カフェテリアプラン、育児休業取得ガイドラインの作成 |

| 介護支援制度 | 介護休暇、介護休業制度、介護の相談窓口、★介護支援ハンドブックの作成、★カフェテリアプラン |

| 健康増進支援 | 定期健康診断、★健診結果閲覧システムの導入、ストレスチェック、★従業員エンゲージメント調査、体力測定、メンタルヘルス研修、★女性の健康課題に関するセミナー、健康ニュースの発行、★健康支援イベントの開催、★カフェテリアプラン、★インフルエンザのワクチン職域接種実施 |

| 財産形成 | 積立貯蓄、従業員持株会(奨励金あり)、企業型確定拠出年金、マッチング拠出制度 |

| 住宅の支援 | 住宅支援制度(寮・社宅、家賃補助、持ち家取得手当、転勤者自宅借上げ) |

| 休暇・休業制度 | 年次有給休暇(最大付与日数22日)、★サポート休暇制度(最大付与日数40日)、生理休暇、出産休暇、転勤休暇、転宅休暇、公務休暇(裁判員制度)、罹災休暇、防疫休暇、慶弔休暇、★配偶者出産休暇、マイライフ休暇(満50歳到達時)、子の看護等休暇、介護休暇、ボランティア休暇、妊産婦の通院休暇、リフレッシュ休暇(シニア社員)、★配偶者の転勤に伴う休職制度 |

| 自助 | 災害見舞金、団体医療保険、休業補償(日本ゼオン健康保険組合・共済会)、希望グループ保険、団体生命保険、★GLTD制度 |

- ★「中期経営計画期間(2021年度~ 2024年度)に拡充した取り組み」

ハラスメント防止対策

当社は、2019年に制定した「ゼオングループ人権方針」にて、人権の尊重および差別・ハラスメント行為を認めないことを掲げました。また「ハラスメント防止に関するゼオングループ方針」および「ハラスメント防止規則」を制定しています。

こういった方針・規則に基づき、ハラスメント行為や疑わしい事案、心配ごとについて相談を受け付けるハラスメント相談窓口を設置しています。匿名による相談や通報を受け付けており、相談・通報者のプライバシーや秘密保持に対し最大限の配慮がなされ、相談・通報を行ったことを理由として解雇、配置転換、差別などの不利益を受けることがないことを周知しています。

さらに役職者向けのハラスメント研修を行っています。ハラスメントに関する理解を促すとともに、部下から相談を受けた際に取るべき行動についても周知しています。 また、定期的にハラスメントに関する啓発ニュースを発行し、ハラスメント防止を全社に徹底しています。