気候変動

基本的な考え方

パリ協定の採択により、カーボンニュートラルに向けた取り組みは世界の共通課題として認識され、現在その動きはさらに加速しています。

ゼオングループは、気候変動への対応を重要な社会課題のひとつと捉え、カーボンニュートラルの実現を目指しています。気候変動は事業環境に大きな影響を及ぼしますが、当社はこれをリスクであると同時に、新たなビジネスチャンスを生む機会としても認識しています。

この考え方のもと、当社はTCFD提言に賛同し、TCFDフレームワークに基づいた情報開示を行うとともに、経営戦略と統合した気候変動対応を推進しています。

また、国内・海外の各拠点において、気候変動やエネルギー使用量削減などに関する法律や規制(日本国内の場合は「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」や「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」など)および政策等を支持し、これらへの対応を適切に行っています。

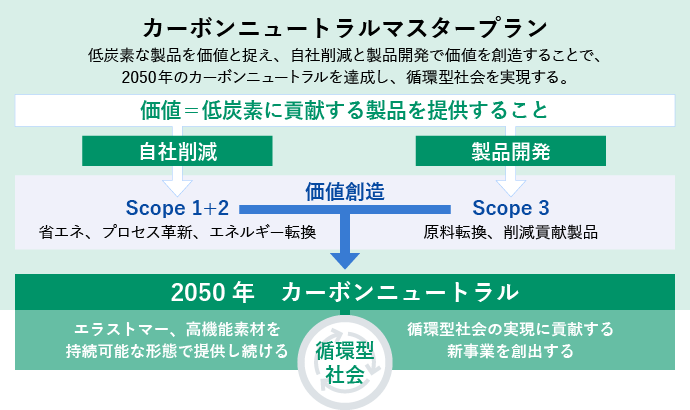

カーボンニュートラルマスタープラン

中期経営計画『STAGE30』において、「カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーを実現する「ものづくり」への転換を推進する」を掲げています。温室効果ガス(CO2)排出量(Scope1+2)の削減に関しては、2030年度までに全グループで42%削減(2020年度比)を目標としており、この目標はScience Based Targets (SBT) イニシアチブ認定を取得しています。

TCFD提言に基づく開示

ガバナンス

気候関連リスクおよび機会についての取締役会の監視体制

当社では、2021年7月にコーポレートサステナビリティ推進本部を設置し、グループ全体のサステナビリティ推進とその結果および進捗の開示を行うとともに、中期経営計画『STAGE30』における全社戦略の一つである「カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーを実現する『ものづくり』への転換を推進する」ための活動を行ってきました。これらの取り組みは、取締役会の承認のもとに行っています。

サステナビリティ会議およびサステナビリティ委員会では、「TCFD活動を含めた気候変動への対応」を重要なサステナビリティ課題の一つとして位置づけ、必要な審議・決定を行っています。また同会議の内容は、「サステナビリティ報告」として取締役会に年4回報告されており、そこでの指摘事項はTCFD活動に反映されています。2024年度からは、サステナビリティ委員会の下部組織として「TCFD部会」を設置し、全社的な検討体制をさらに強化しました。

気候関連リスクおよび機会の評価・管理における経営者の役割

当社はサステナビリティに関する課題を中長期的な経営方針に反映させるため、前述のサステナビリティ会議を設置し、代表取締役会長が議長としてその責任を負う体制としています。

戦略

組織が特定した短期・中期・長期の気候関連リスクおよび機会

当社は2020年度にゴム事業部(現・エラストマー事業部)において2℃・4℃シナリオ(RCP2.6/RCP8.5*)分析を行った上で、リスクと機会を特定・識別しました。2021年度には同様のシナリオ分析を全社に展開し、2023年度には全社的な体制を構築した上で、1.5℃シナリオによる分析を行いました。さらに2024年度には、従来から分析を行っていた高岡工場、川崎工場、徳山工場、水島工場に加え、新たに氷見二上工場・敦賀工場を含めた全6工場を対象に4℃シナリオ(RCP8.5)における物理リスクを中心としたリスクを特定・識別しました。

- *RCPとは、IPCCが示す温室効果ガス排出量に基づく気候変動予測シナリオ。RCP2.6は厳格な排出削減を前提とし、RCP8.5は現状の排出が継続された場合の高排出シナリオです。

気候関連リスクおよび機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響

- 事業インパクト評価

2020年度・2021年度のTCFD活動において、4℃シナリオでは原材料調達コストの増加が、また2℃シナリオでは原材料調達に加え、炭素税の導入が大きなリスクであると認識しました。さらに自動車のEV化が加速することで、エナジー材料の領域で事業機会に大きなインパクトをもたらすと評価しました。2024年度には、中期経営計画第3フェーズの利益計画策定上重要なEVなどの自動車販売台数に関する前提条件を見直した上で、インパクトの再評価を行いました。

- リスク重要度評価(リスクおよび機会の認識)

2024年度には、これまでの活動に加え、新たに工場を中心に当社の気候変動に関するリスク・機会を識別した上で、利益へのインパクトを下表の通り試算しました。

| 分類 | 項目 | 特定したリスク・機会 | 概要 | 発現時期 ※1 |

影響度 ※2 |

対応策、機会の取り込み |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク (1.5℃) |

政策/規制 | 炭素税 | 炭素税導入による排出量への課税(国内外連結)※3 | 中~長期 | 大 | 省エネルギー、プロセス革新、エネルギー転換 |

| LCA、CFPの調査費用 | 規制強化により、LCA、CFP調査費用増大 | 短~長期 | 小 | 効率的なコスト低減策の検討 | ||

| 顧客行動の変化 | ICE減少、ZEV普及率 | ZEVの普及によるエンジン搭載車関連製品の売上減少 ※3 | 短~長期 | 中 | EV化に適用した用途開発、事業ポートフォリオ見直し | |

| 物理リスク (4℃) |

急性 | 洪水被害額(設備の被害) | 発災した場合の設備の被害額を試算 ※4 | 短~長期 | 大 | 防災施策やレジリエンス(災害対応力)の強化 |

| 洪水被害額(機会損失) | 発災した場合の機会損失(1か月停止想定)を試算 | 短~長期 | 中 | 防災施策やレジリエンス(災害対応力)の強化 | ||

| 慢性 | 渇水対応費用 | 他地域からの水転送によるコストアップ金額 ※5 | 短~長期 | 中 | 地域協議会での渇水対策検討、水リサイクル策検討 | |

| 機会 (1.5℃) |

政策/規制 | 炭素価格と炭素税 | CO2削減貢献につながる製品の販売機会の増加 | 中~長期 | - | バイオ原料の生産、活用や製品リサイクル |

| 各国の炭素排出目標/政策 | 再生可能エネルギー蓄電のための電池需要の増加 | 中~長期 | - | 蓄電池需要の拡大によるエナジー材料の拡販 | ||

| 業界/市場/技術 | 重要製品/製品価格の増減 | 原材料価格の下落 ※3 | 中~長期 | 大 | 原油価格の乱高下に対応した施策検討 | |

| エネルギー需要の変化 | 省エネTV普及によるZBフィルム需要拡大 | 短~長期 | 中 | 省エネTV需要の増加に対応したフィルム開発 | ||

| パワー半導体需要増加によるTIMの販売機会の増加 | 中~長期 | - | パワー半導体需要増加に対応したTIMの開発 | |||

| 低炭素技術の普及 | 電気自動車向け電池需要の増加 ※3 | 短~長期 | 中 | 電池需要の拡大によるエナジー材料の拡販 | ||

| 次世代技術の進展 | マテリアルリサイクル技術発展に伴う事業機会 | 中~長期 | - | リサイクル技術の確立 | ||

| 評判 | 顧客行動の変化 | リサイクル性の高い製品が顧客に優先的に採用 | 短~長期 | - | リサイクル樹脂によるプレミア価値の創出 | |

| 機会 (4℃) |

急性 | 激甚災害による操業へのダメージ | 甚大災害による販売機会の増加 | 短~長期 | - | 補修用テープの拡販、蓄電池の増産によるエナジー材料の拡販 |

| 慢性 | 平均気温の上昇 | 気温上昇に伴う販売増加 | 中~長期 | - | 天産品生産の減少に伴う代替製品拡販の取り込み | |

| 水ストレス | 干ばつなどによる天然ゴムの生産量低下 | 中~長期 | - | 天然ゴム生産の減少に伴う代替製品拡販の取り込み |

- ※1発現時期 短期:0~3年未満、中期:3年~10年未満、長期:10年~30年以上

- ※2影響度 大:50億円以上の利益へのインパクトの概算、中:10億~50億円の利益へのインパクトの概算、小:10億円未満の利益へのインパクトの概算。-は定量評価の具体化を今後検討

- ※34℃シナリオについてはIEAのSTEPSシナリオを、1.5℃シナリオについてはIEAのNZEシナリオにおけるEV販売台数や原油価格、炭素税価格にてそれぞれ試算

- ※4国土交通省「重ねるハザードマップ」から、日本ゼオンの全6工場における想定最大規模降雨時(1000年に一度)の浸水深を調査し、その結果を国道交通省「治水経済調査マニュアル」にて被害率を試算し、実際に想定最大規模降雨が発災したベースにて被害想定額を算出

- ※5水使用量が多い高岡工場、川崎工場、徳山工場、水島工場において、渇水時に他地域から水を輸送した場合のコストを試算

2℃以下のシナリオを含む気候変動シナリオに基づく戦略のレジリエンス

当社は2024年3月にSBT認定を取得し、1.5℃水準での温室効果ガス削減を目標としています。2023年度には、全社的な体制のもとで1.5℃シナリオ分析を実施し、同分析によって特定・識別されたリスク・機会について対応策を定義しました。

2024年度は、この取り組みを各工場に展開するとともに、中期経営計画第3フェーズの議論の中で、従来の活動成果を踏まえて戦略のさらなる強化を図っています。

リスク管理

気候関連リスクを識別・評価するプロセス

これまでに進めてきた4℃・1.5℃におけるシナリオ分析や、2030年およびそれ以降を想定した気候変動に伴う移行リスク・物理的リスクの特定、重要度に応じた分類のレビューを毎年行い、取り組みのさらなる強化に努めています。特に2024年度は、これまで分析を行ってきた4工場に新たに2工場を対象に加え、移行リスク・物理リスクの抽出と影響度評価を実施しました。

気候関連リスクを管理するプロセス

気候関連リスクについては、TCFD活動で特定・識別されたリスクとその対応をサステナビリティ委員会において議論し、サステナビリティ会議で審議・決定します。各リスクへの対応については、該当部門が発生頻度と影響を掛け合わせてリスク評価を実施した上で、潜在リスクには事前抑止策を、顕在リスクには事後対策を講じることで、リスクの低減・管理を行っています。

気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセスが、組織の総合的なリスク管理にどのように統合されているか

当社は、リスク管理委員会でグループ全体のリスクを把握・議論し、その結果を代表取締役を議長とするCSR会議に報告する体制を整えています。2024年度には、TCFD部会において工場を中心に抽出された夏季の気温上昇による熱中症や渇水による水不足などの気候変動リスクを、全社リスクの評価枠組みの中に追加しました。全社リスク、気候変動リスクは取締役会に報告し、管理しています。

2025年度以降も、引き続き気候変動に関連するリスクについて必要に応じて見直し、サステナビリティ委員会・サステナビリティ会議における議論・審議を通じて、リスクの低減・管理を進めていきます。

指標と目標

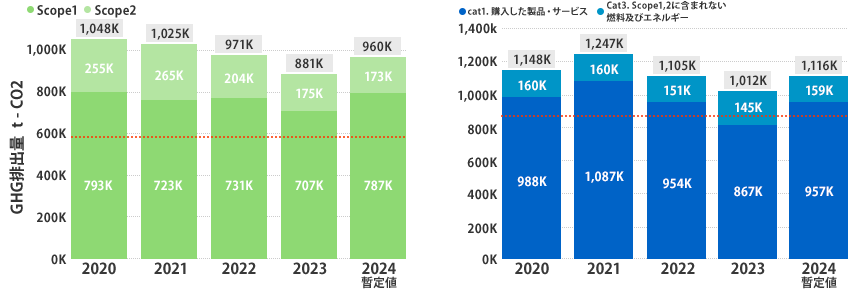

GHG排出量

当社は、2022年4月に第1次カーボンニュートラルマスタープランを策定しました。同プランでは、2030年度における日本ゼオン単体のScope1+2のCO2排出量を、2019年度比で50%削減することを目標としています。Scope1・2の削減方策として、①省エネルギー、②プロセス革新、③エネルギー転換の3つのアプローチを採用しています。

さらに2023年度には、当社グループ全体でScope1+2、およびScope3の削減目標を以下の通り設定しました。

| 項目 | 基準年 | 目標年 | 削減目標 |

|---|---|---|---|

| Scope1,2 | 2020 | 2030 | 42%減(1.5℃水準) |

| Scope3 | 25%減(WB2.0℃水準) |

2024年3月にはSBT認定を取得し、グループ全体の目標を2023年度に設定した上記表の削減目標に一本化しました。なお、GHG排出量の算定方法は、GHGプロトコルに準拠しています。

※排出量の算定に用いた排出係数

Scope1:温室効果ガス排出量SHK制度で定められた排出係数

Scope2:温室効果ガス排出量SHK制度で定められた排出係数および電気事業者別排出係数

Scope3:環境省 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース

報酬制度

当社は、2023年度より取締役および執行役員を対象に業績連動型株式報酬制度を導入しました。報酬の算定にあたっては、中期経営計画各フェーズの最終年度の目標値と連動する財務指標および非財務指標(ESG関連指標を含む)を評価指標としています。

主要な取り組み

TCFD提言への賛同とCO2排出削減の取り組み

当社は2020年8月、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同を表明しました。

TCFD提言を踏まえ、気候変動が当社事業に及ぼすリスク・機会を分析し、それらを経営戦略に反映させることで、経営基盤の強化を図るとともに、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指しています。

こうした取り組みは、中期経営計画における『カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーを実現する「ものづくり」への転換を推進する』にも反映されており、中長期的には2050年を見据えたカーボンニュートラルマスタープラン実現のための取り組みや、CO2排出削減の進捗を開示していきます。

なお、具体的な開示については、「TCFD提言に基づく開示」をご参照ください。

CO2排出削減の取り組み

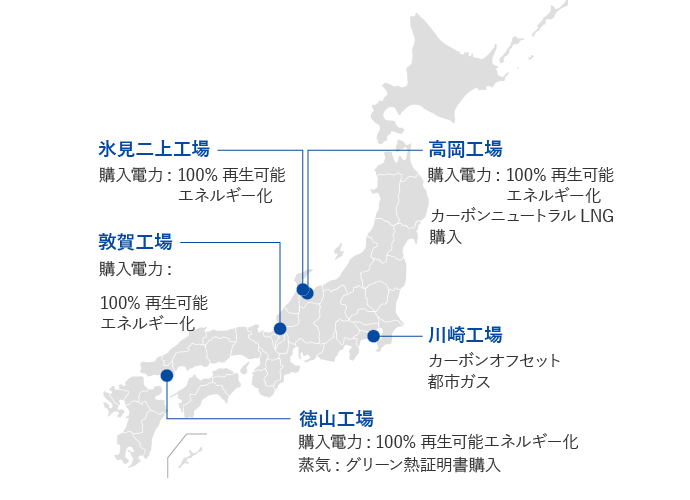

国内工場のエネルギー転換を実施

国内生産拠点のうち、4事業所(高岡工場・氷見二上工場・敦賀工場・徳山工場)において、購入電力のすべてを100%再生可能エネルギー電力、または再エネ指定の非化石証書を活用した実質的に再生可能エネルギー由来の電力へと転換しました。

さらに高岡工場では、CO2排出量が実質ゼロのカーボンニュートラルLNGの購入契約を締結しています。

徳山工場では、蒸気のCO2排出量を削減するため、グリーン熱証書の購入契約を結びました。

また、川崎工場では、東京ガス株式会社のカーボンオフセット都市ガスを導入するとともに、カーボンオフセット都市ガスバイヤーズアライアンスにも加盟しています。

インターナルカーボンプライシング制度(ICP制度)の導入

- 1社内炭素価格:10,000円/t-CO2

- 2制度対象:CO2排出量の増減を伴う設備投資

- 3適用方法:対象となる設備投資計画に伴うCO2排出量の増加/削減の影響を、社内炭素価格の適用により金額換算したものを投資判断の参考とする

NEDO※グリーンイノベーション基金事業に採択

- 炭素資源循環型の合成ゴム基幹化学品製造技術の開発

使用済みタイヤやバイオマスなどの再生可能炭素資源を原料とし、合成ゴムの基幹化学品であるブタジエン、イソプレンを高い収率で製造する2つの高度な技術を確立し、2030年代の社会実装を目指しています。

2025年2月には、植物由来などのエタノールから高効率でブタジエンを生成する技術に関し、ベンチ設備の導入を決定しました。これにより、社会実装に向けた技術検証とスケールアップが本格化します。

- ※NEDO = 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

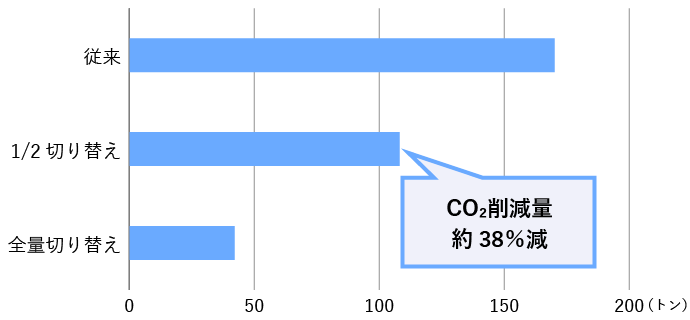

物流におけるCO2排出量削減の取り組み

当社は、改正省エネ法で定められた特定荷主として、製品や原料の輸送にかかわる協力会社とともに、エネルギー使用の合理化に取り組んでいます。これまで、積載効率の向上や鉄道・船舶へのモーダルシフト、トラック・船舶の燃費向上など、さまざまな施策を検討し、実施してきました。

特にトラック輸送に関しては、今後の輸送コスト抑制やCO2排出量削減を目指し、国内長距離トラック輸送を鉄道輸送や内航船輸送へとシフトしていく方針です。

事例としては、国内での一部原材料輸送において、コストアップを抑えながらトラック輸送を鉄道輸送に切り替えています。現時点では輸送量の約半分を鉄道輸送に切り替えた結果、当社試算ではCO2排出量を約38%削減できました。今後は全量切り替えに向けて、さらなる取り組みを進めていきます。