自由研究>

実験

>

豆電球の明るさを変えてみよう

実験

豆電球の明るさを変えてみよう

豆電球に電気を流して光らせてみよう。豆電球のつなぎ方や、電気の通るものを挟むと明るさが変わるよ。実験して確認してみよう。

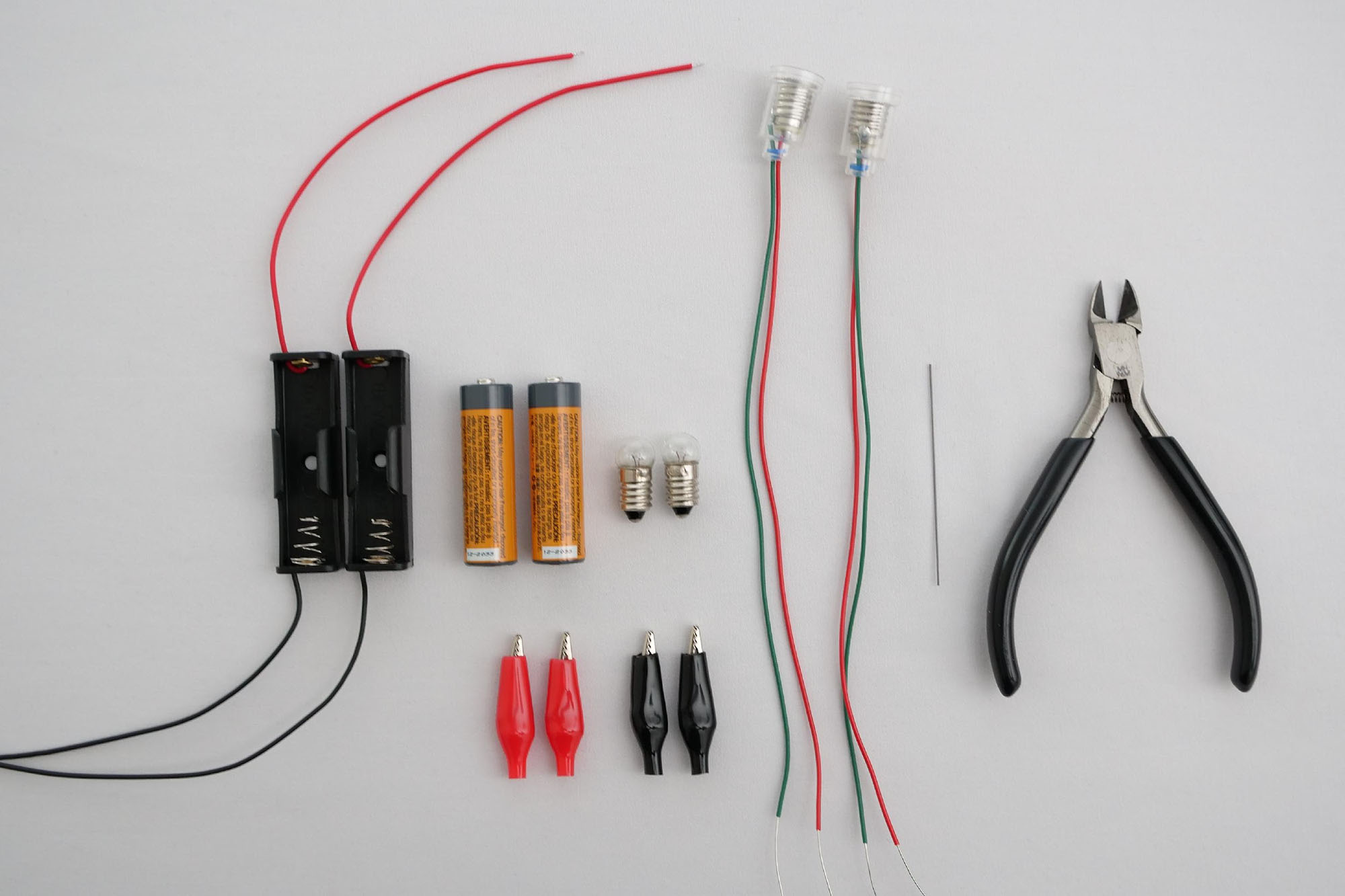

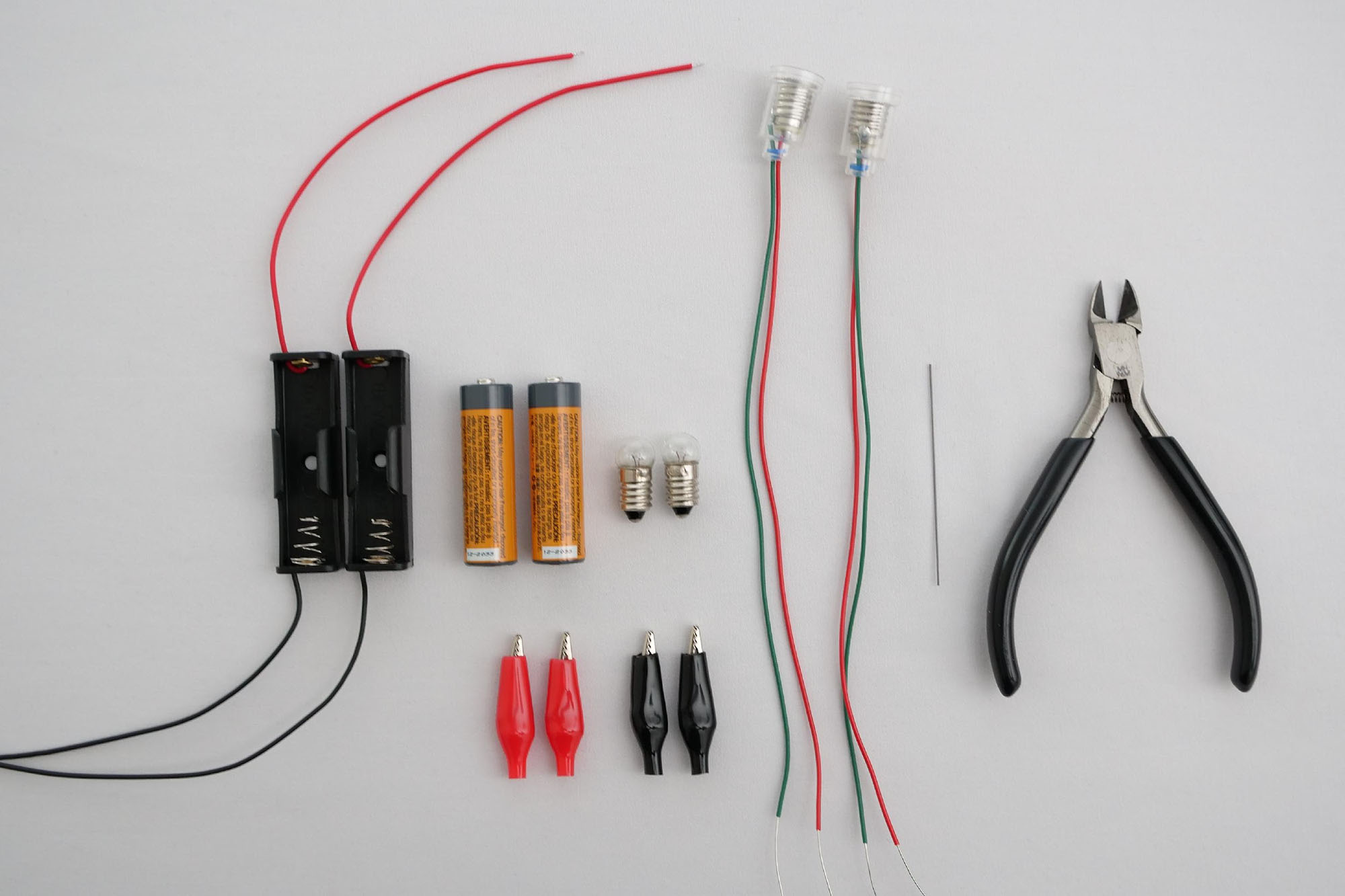

用意するもの

豆電球(口金:E10、2.5V品のもの※乾電池2本用) 2個

コード付き豆電球のソケット(口金:E10) 2個

単三電池 2個

単三電池1本用のコード付きソケット 2個

ワニ口クリップ 4個

新品のシャープペンシルの芯 1本

ニッパー

実験のやり方

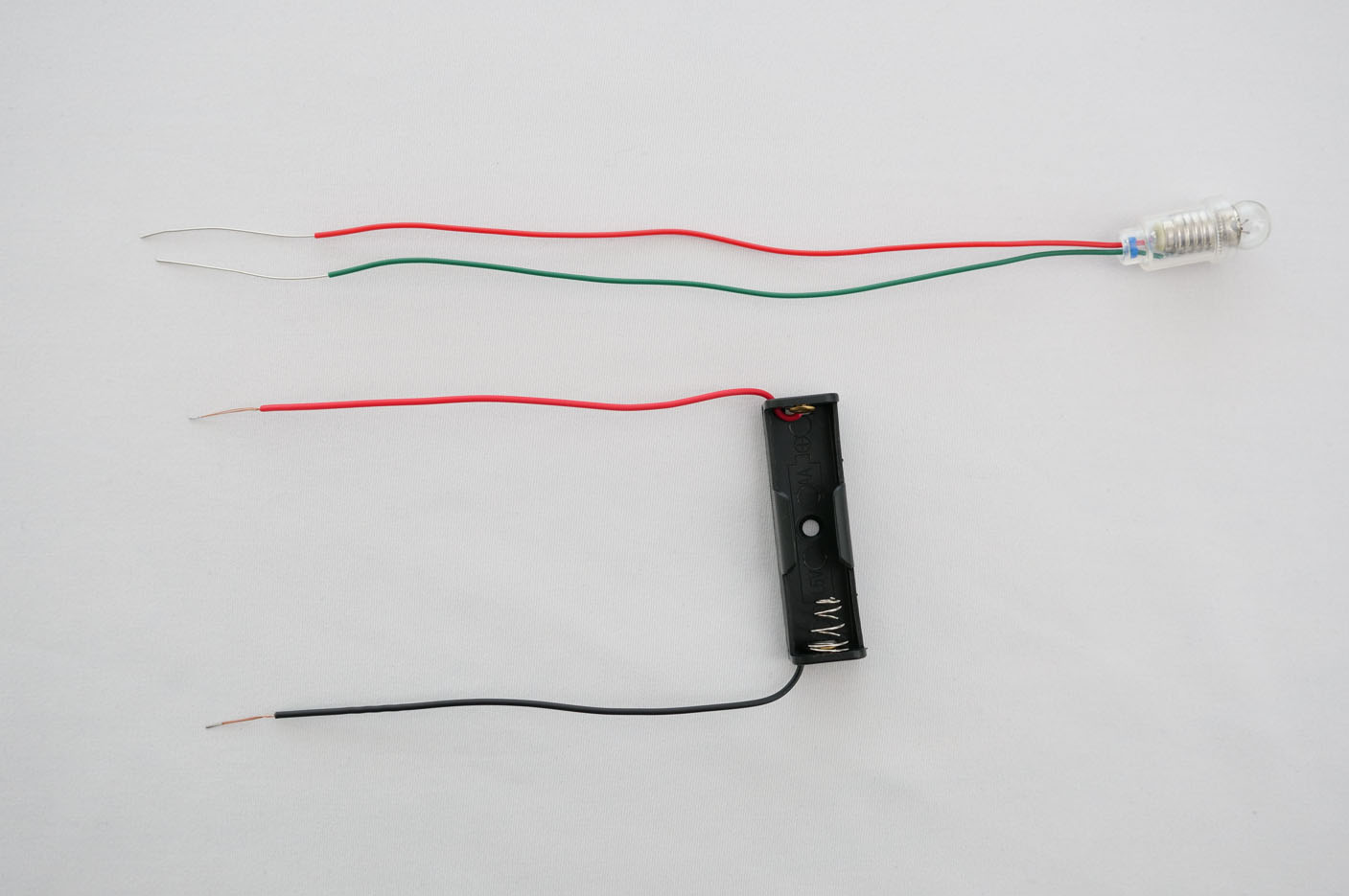

1

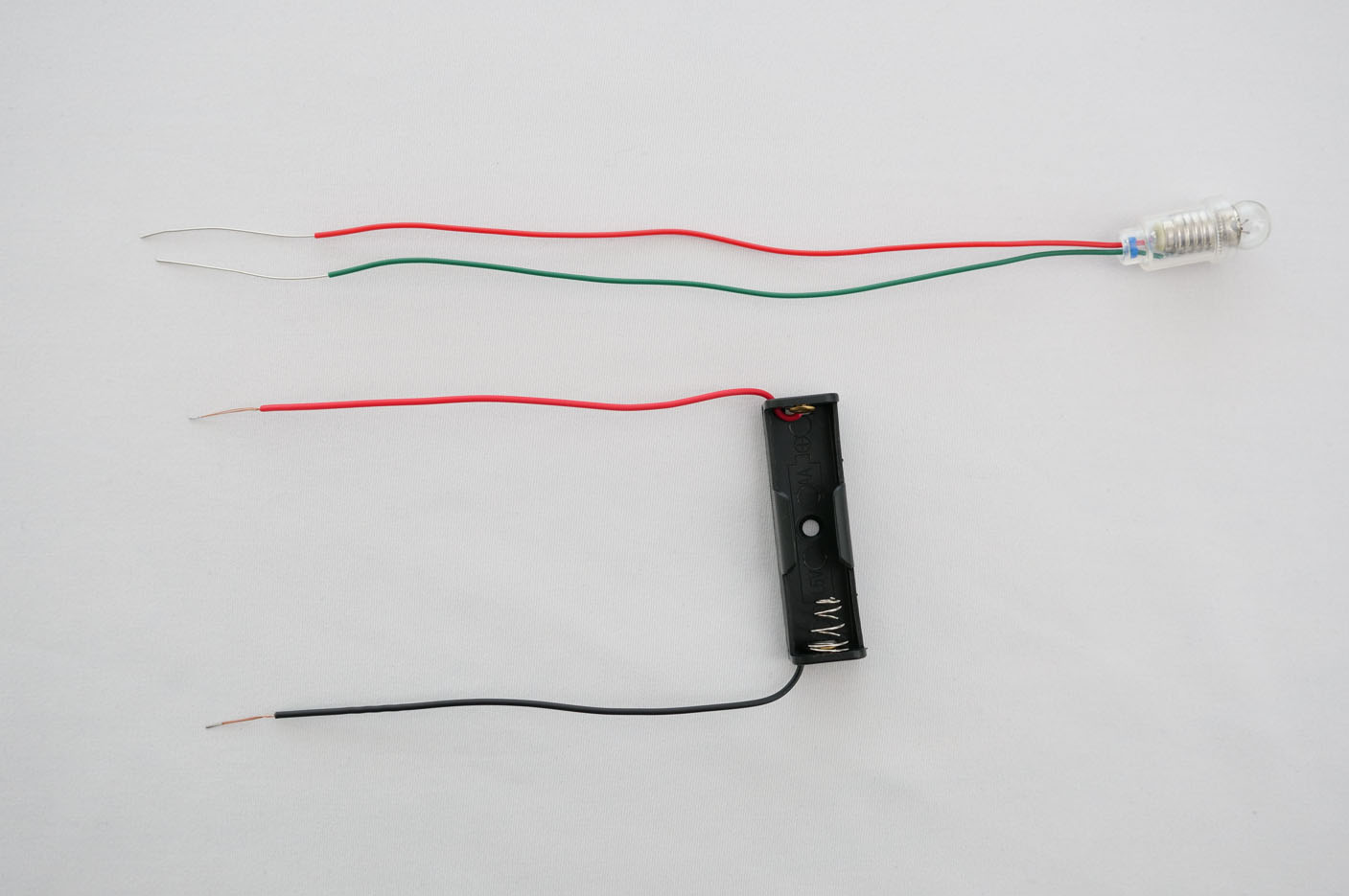

豆電球のソケット、単三電池のソケットの先端の電線を出す。

電線の先端1.5cmのところを、ニッパーの刃を軽く当てながら、線を回し電線のカバー部分だけを切る。切れたら、1.5cmの電線のカバー部分を取る。取ったら、電線を軽く指でつまみ、電線を回しながら、電線がまとまるようにクルクルとまとめる。

ソケットの全ての先端を同様に行い、先端の電線を出す。

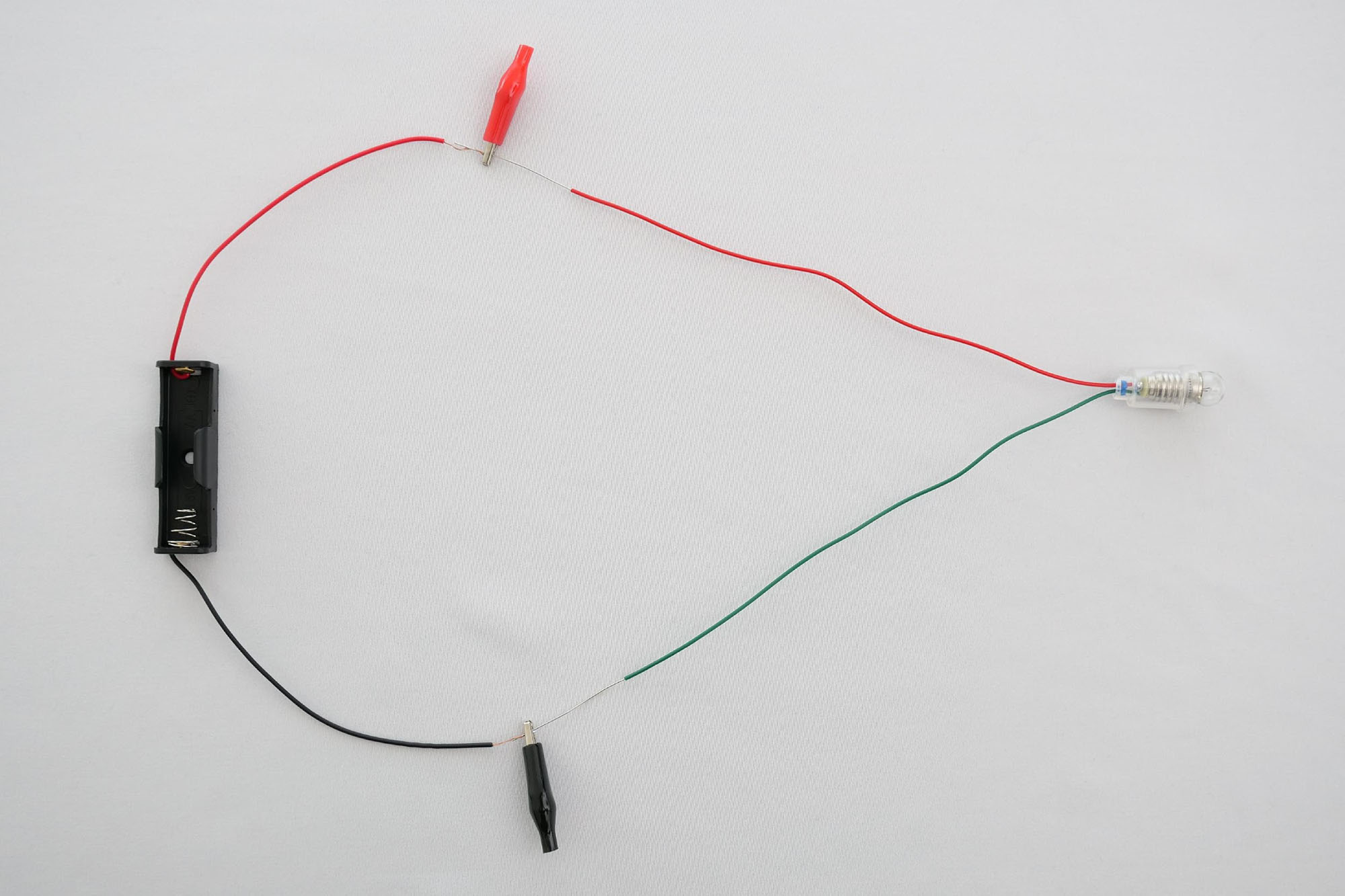

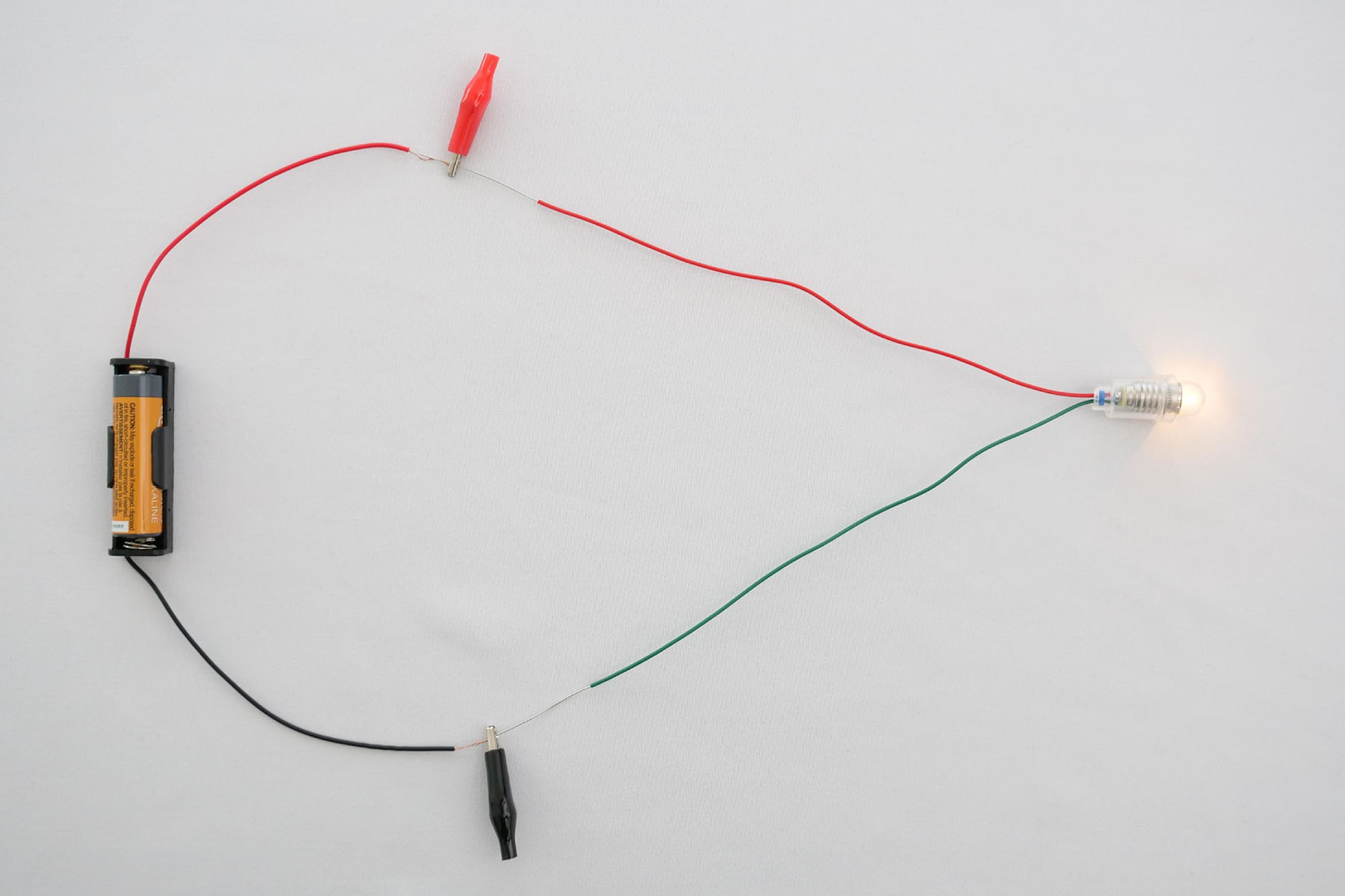

2

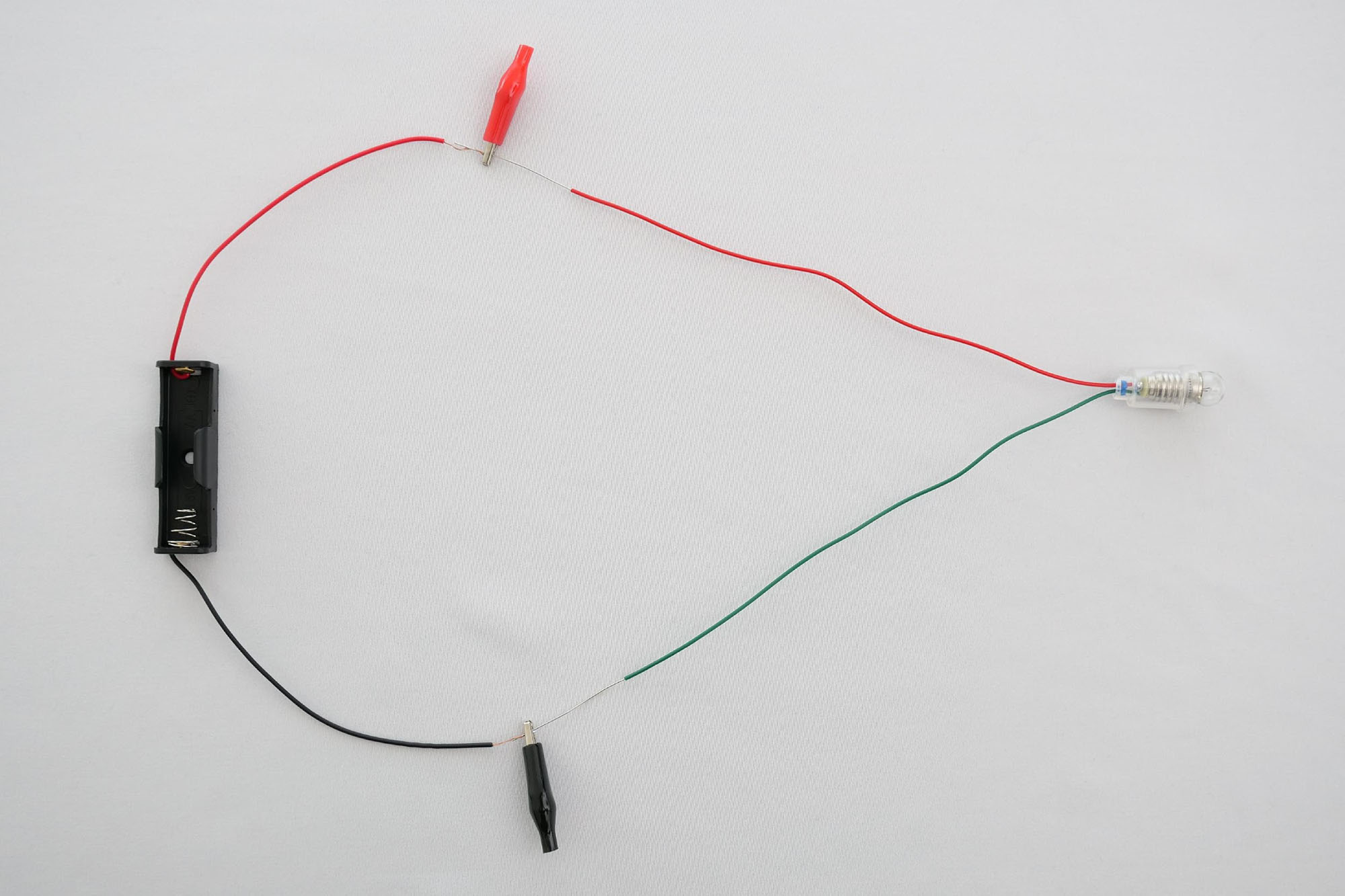

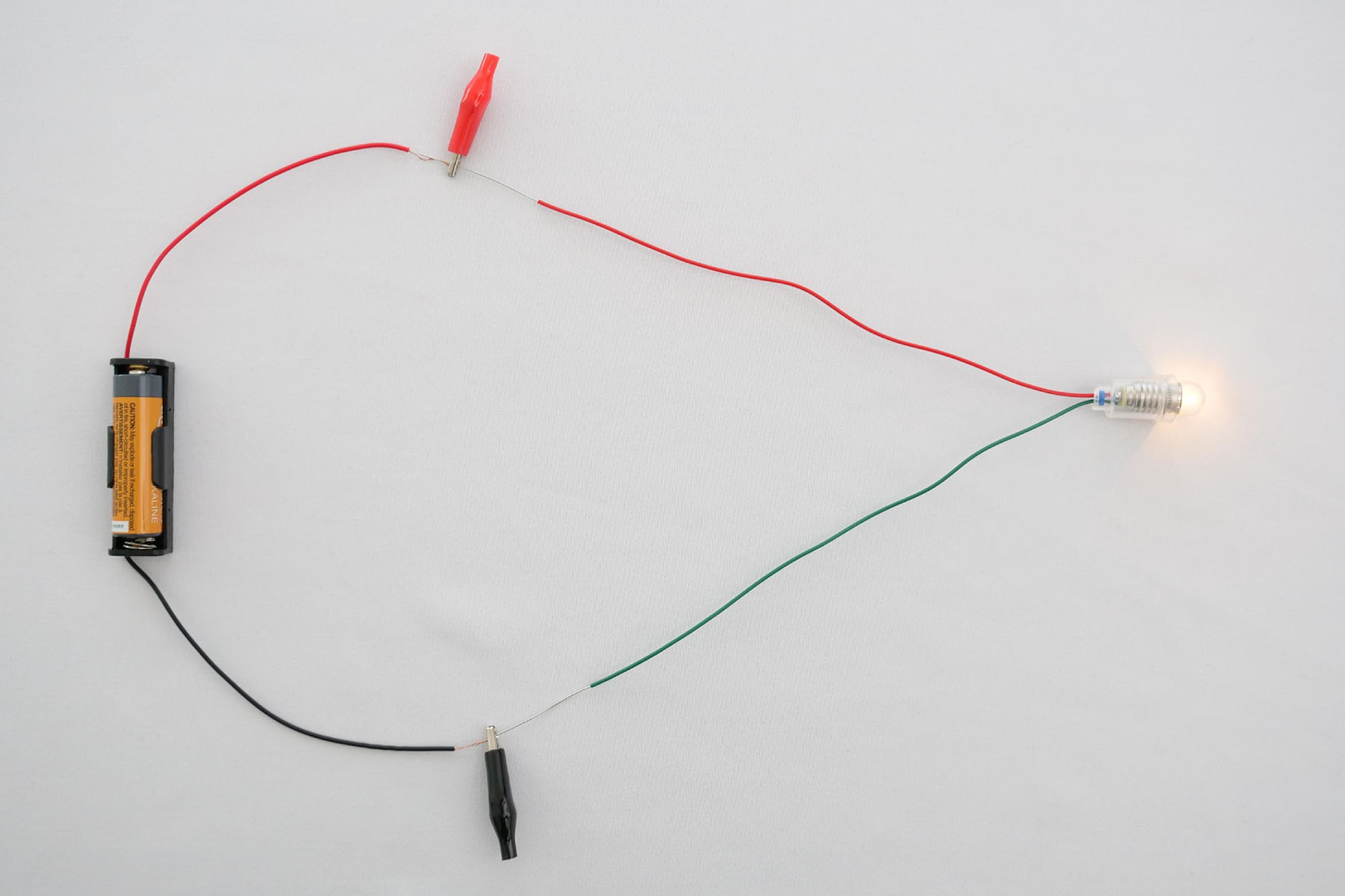

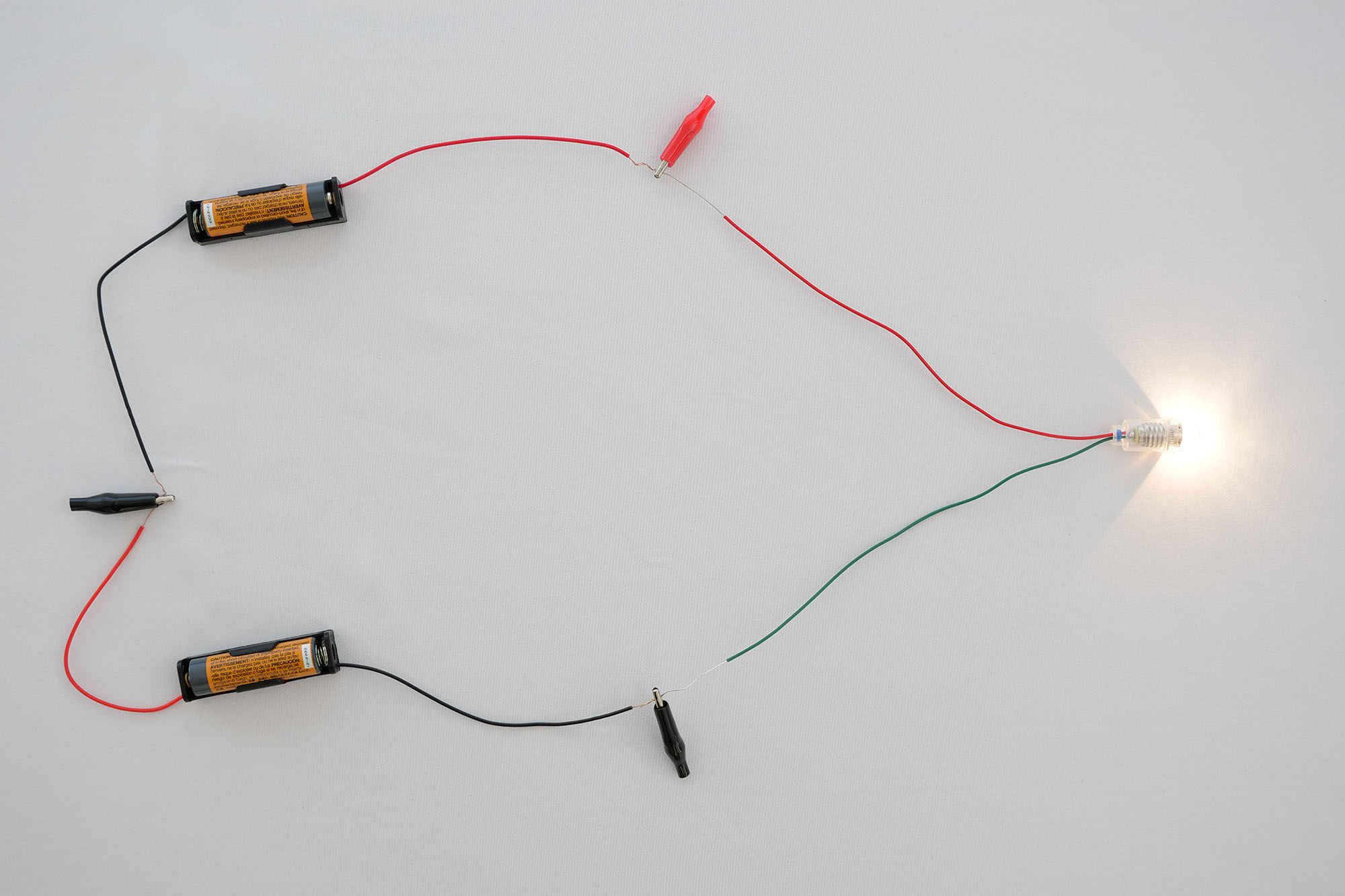

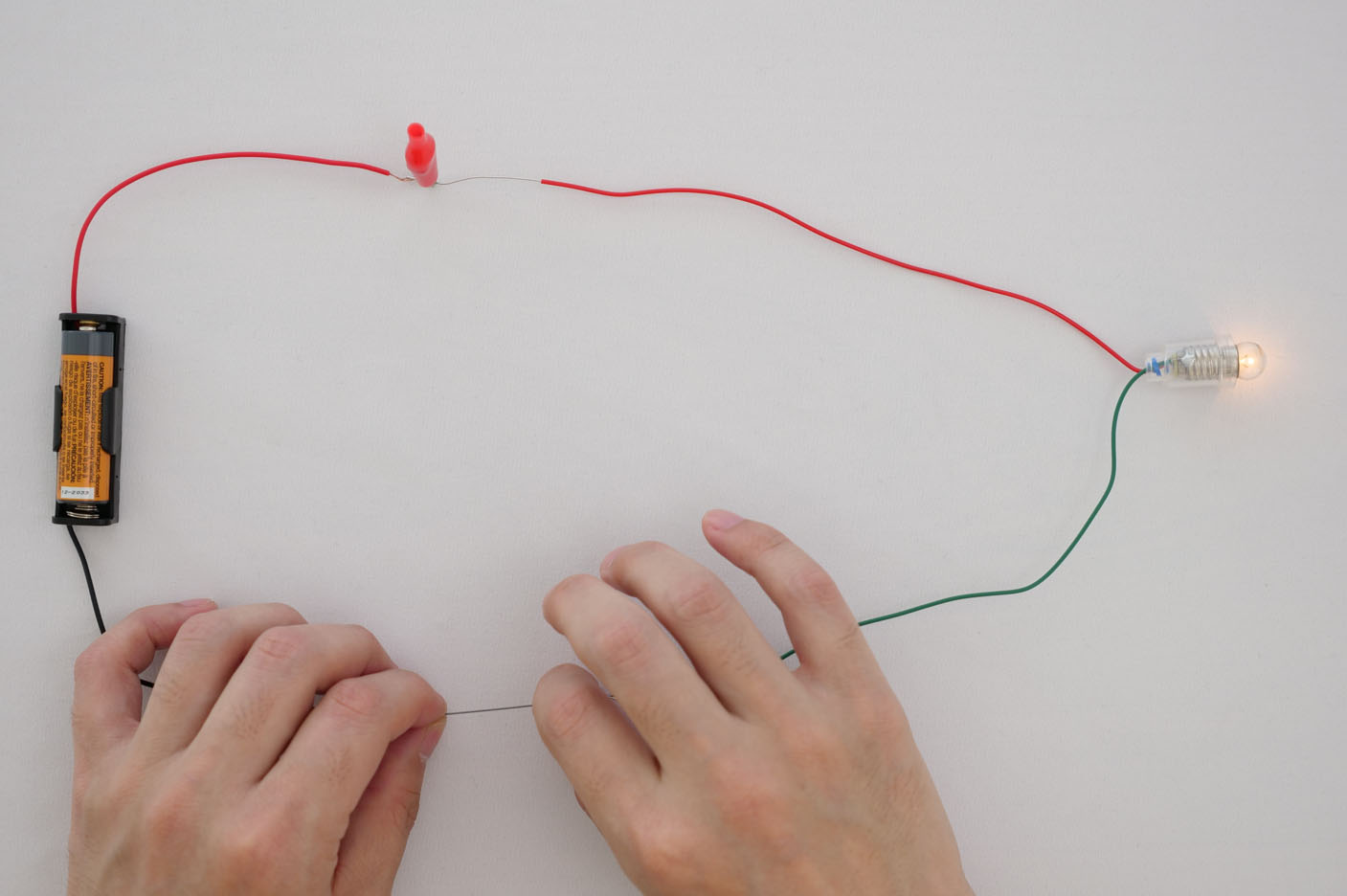

乾電池1つを使って、豆電球1つを光らせる。

乾電池のソケット1つの電線の端に、豆電球のソケットの電線の端をワニ口クリップで挟む。この時、お互いの剥きだした電線がくっつくように挟む。お互いの余った残りの電線同士をワニ口クリップで挟む。

豆電球をソケットに回して入れる。乾電池をソケットに入れる。

豆電球が光るのでどのくらいの明るさか確認する。

3

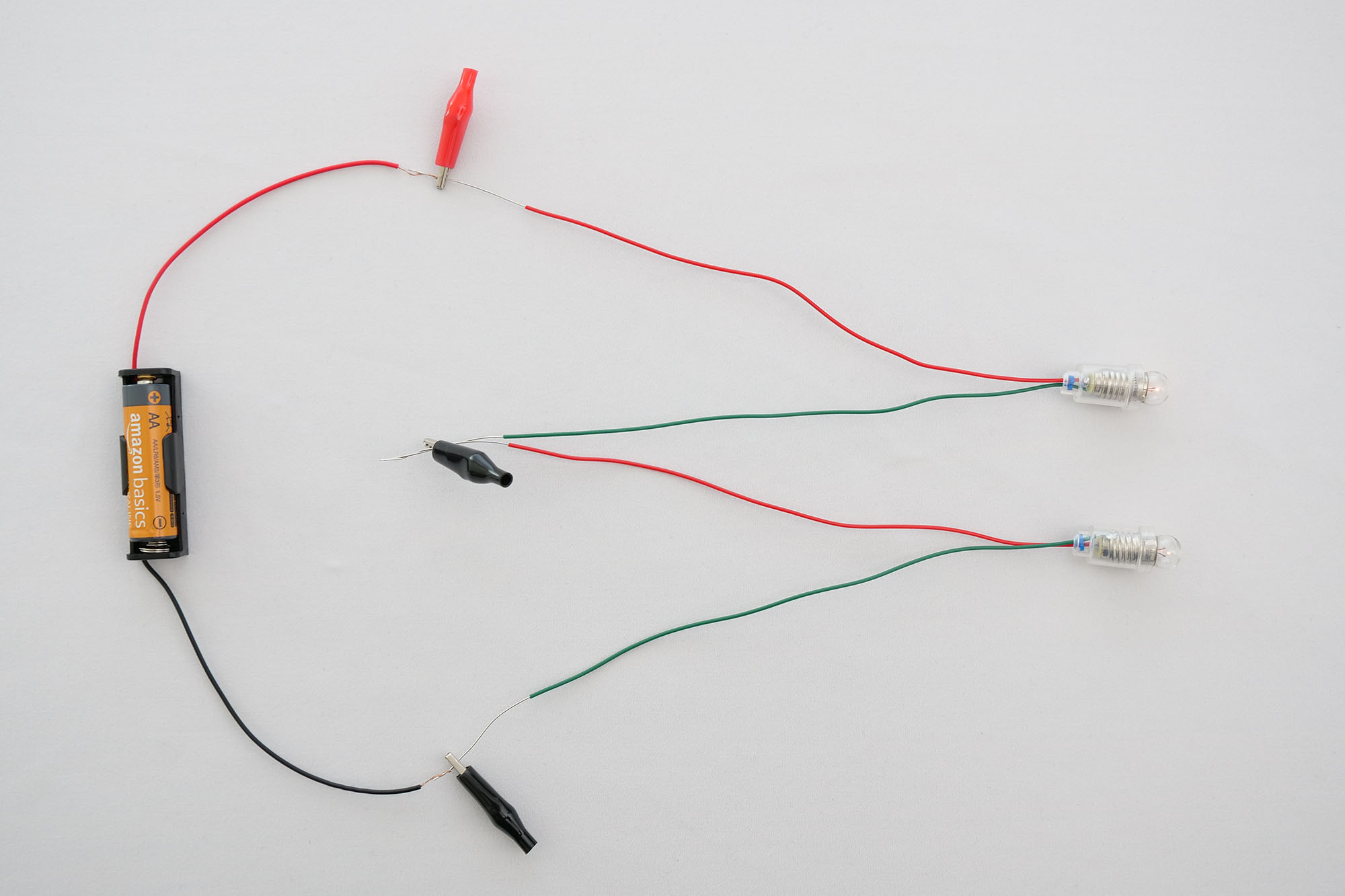

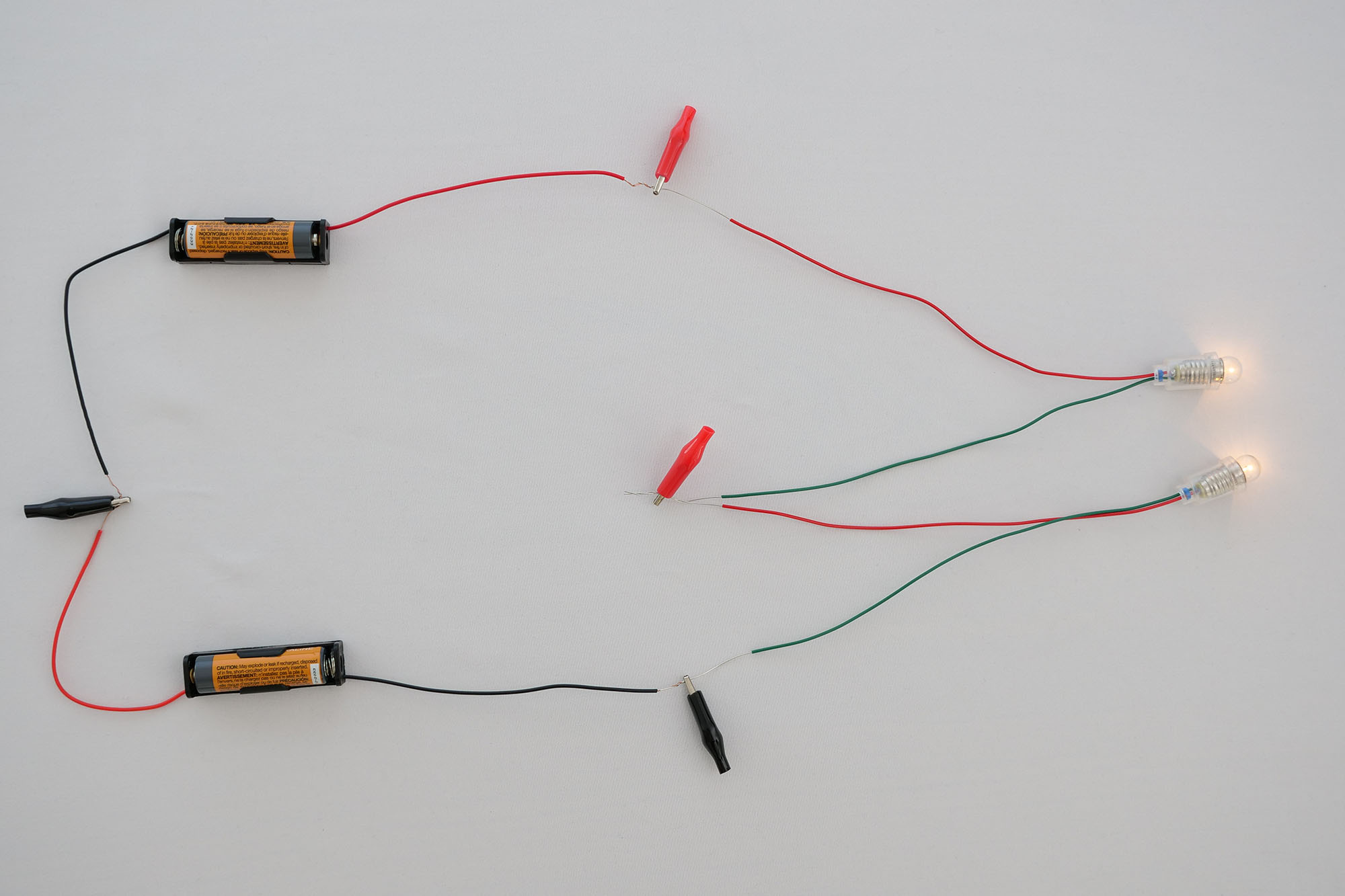

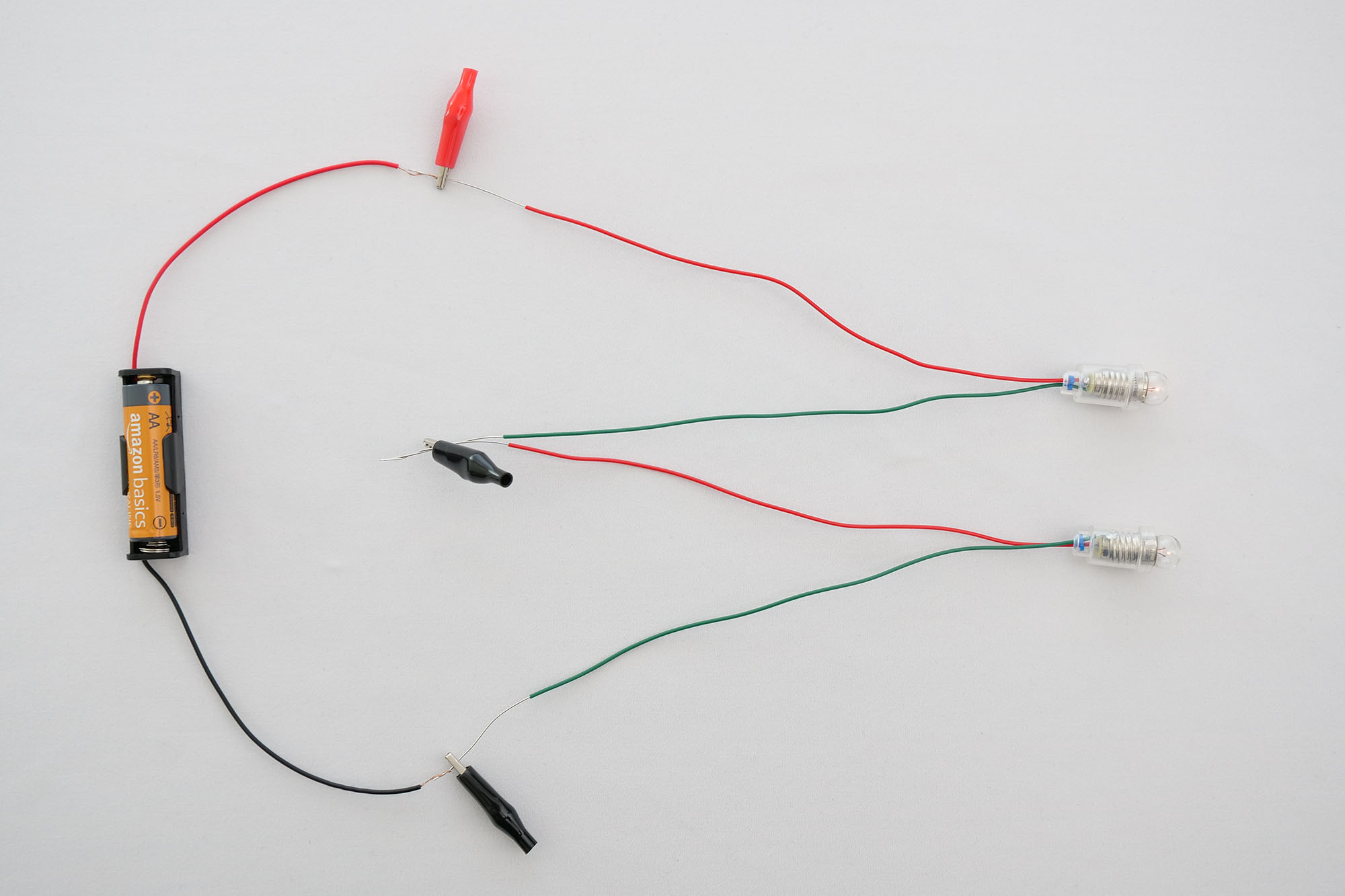

乾電池を1つ使って、豆電球を直列つなぎで2つ光らせる。

安全のため、一度乾電池をソケットから外す。

後からつけた方の、ワニ口クリップを外す。外したら、もう1つの豆電球のソケットの電線の端を、最初につけた豆電球のソケットの電線の端にワニ口クリップでつける。もう1つの豆電球のソケットの電線の端と、乾電池のソケットの電線の端をワニ口クリップで付ける。

このように、乾電池と豆電球が1つの道でつながっているつなぎ方を、直列つなぎという。

もう1つの豆電球をソケットに入れる。乾電池をソケットに入れる。

豆電球が光るので、どのくらいの明るさか確認する。

4

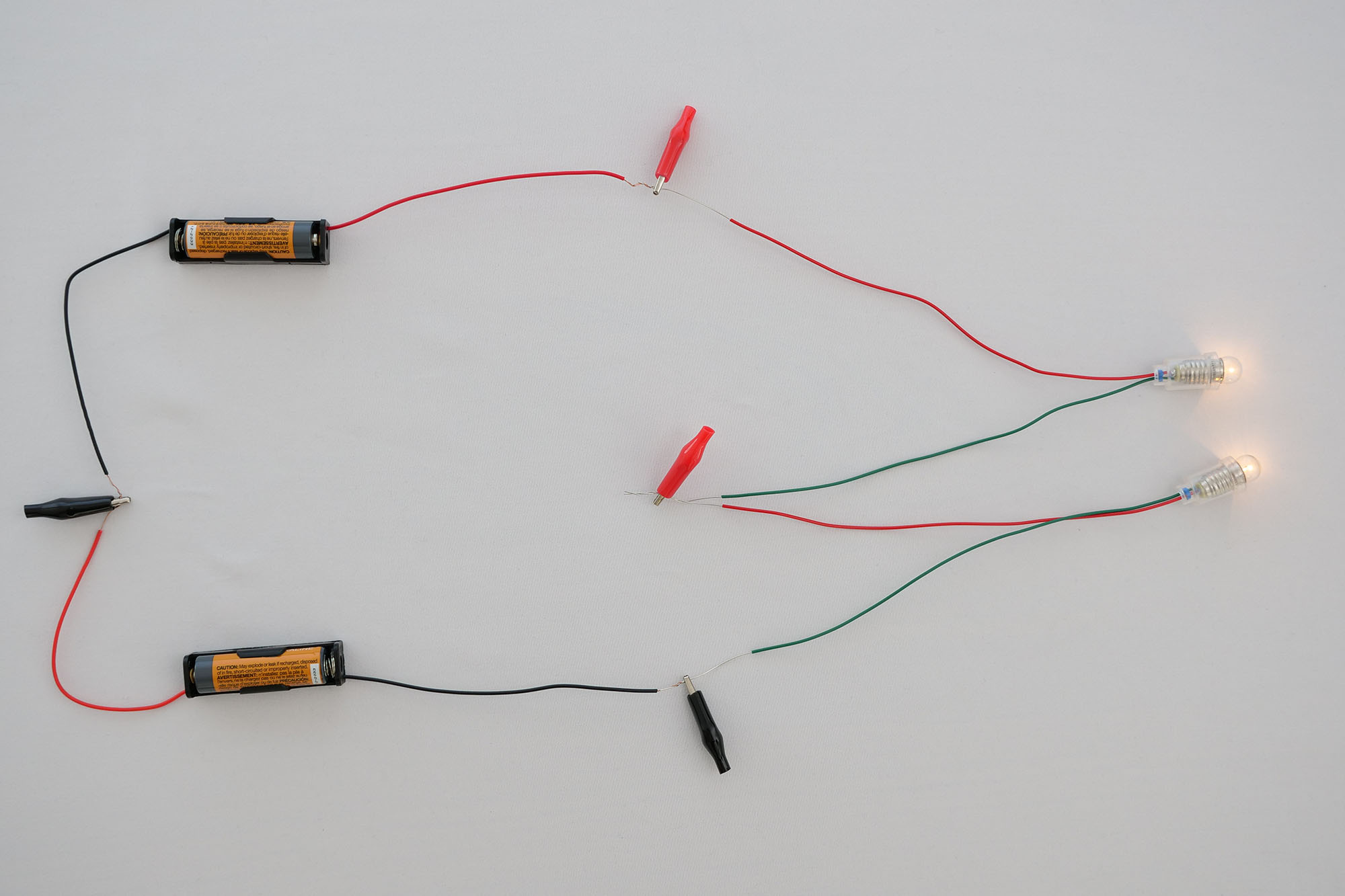

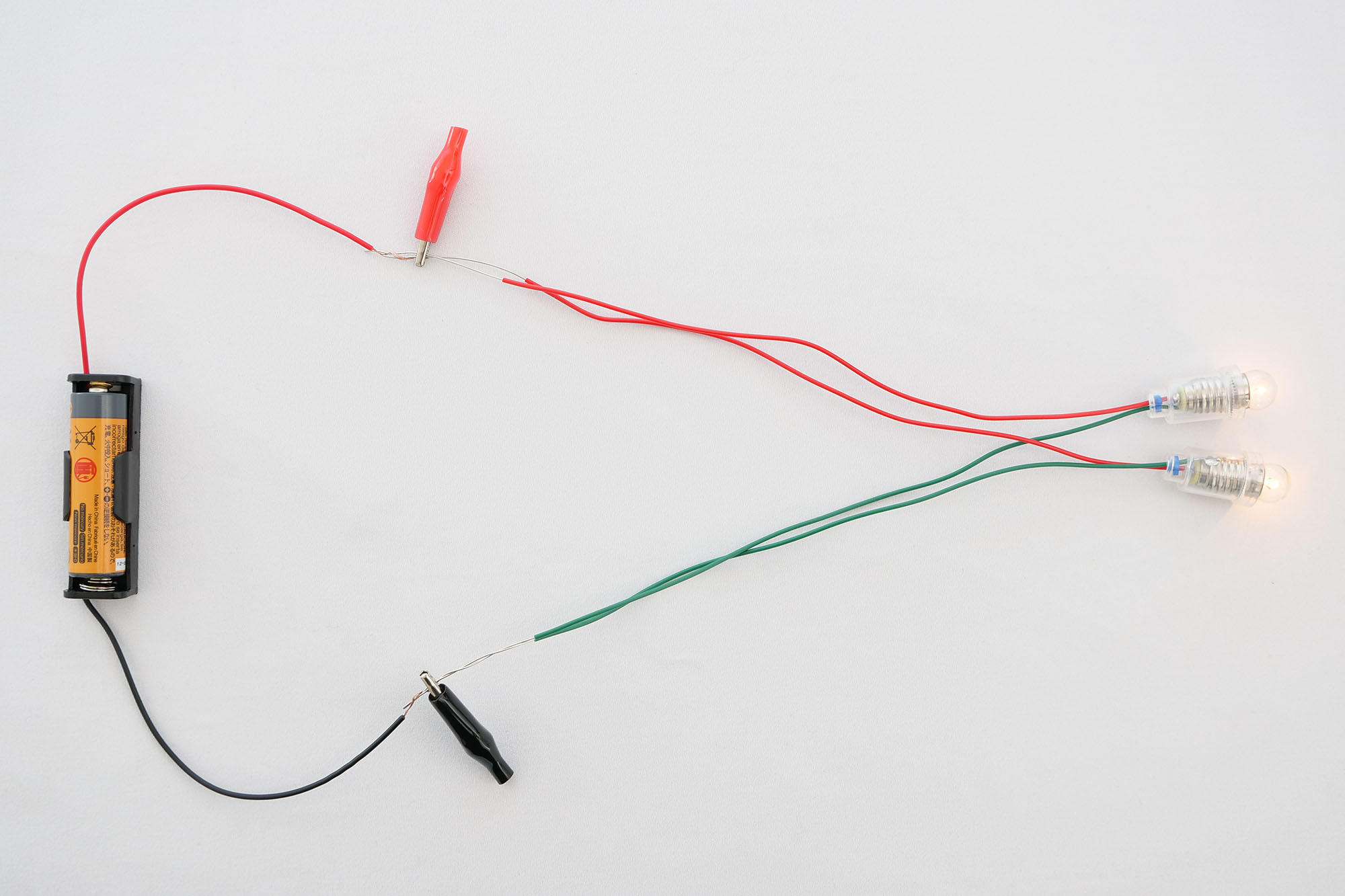

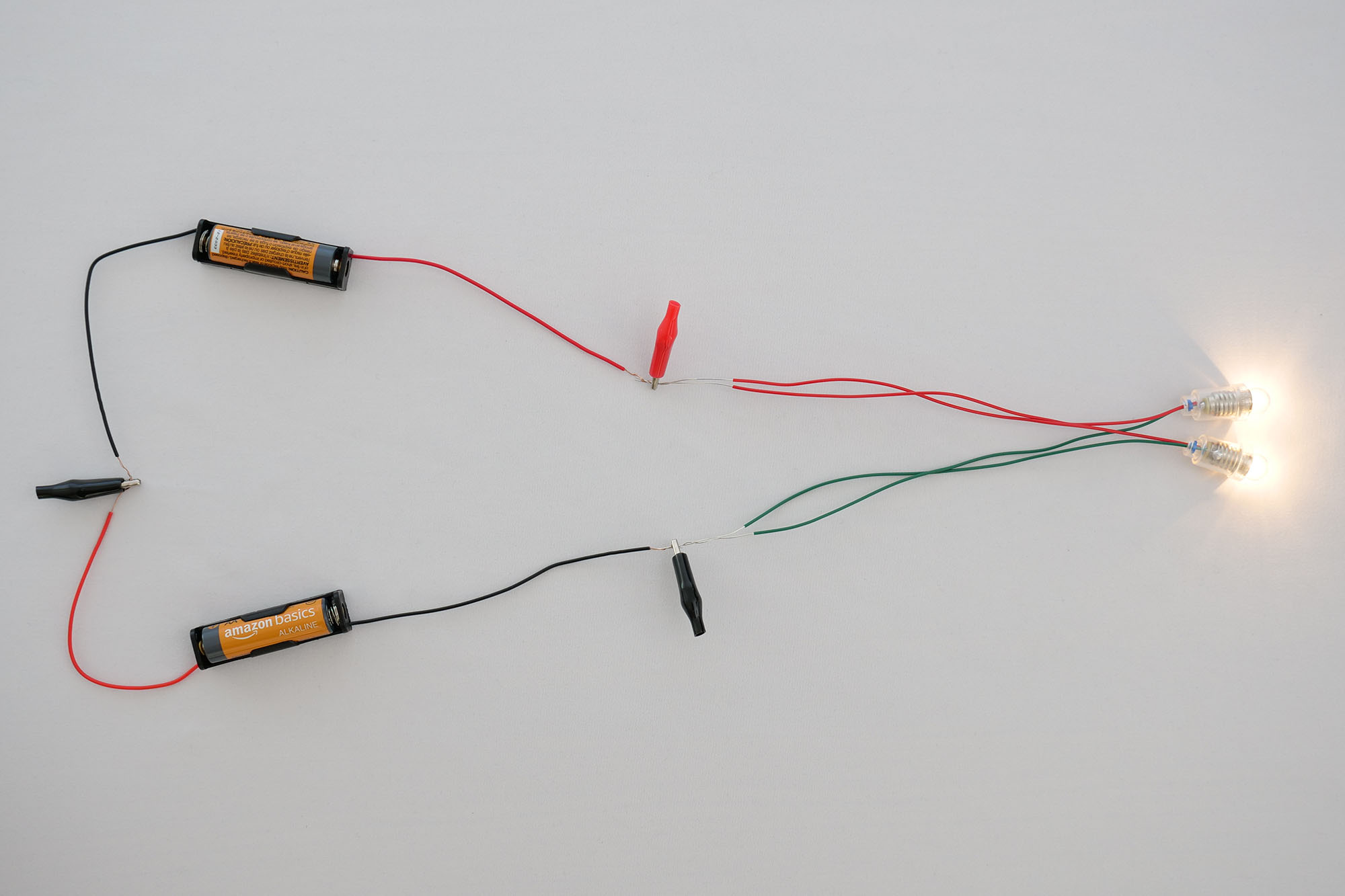

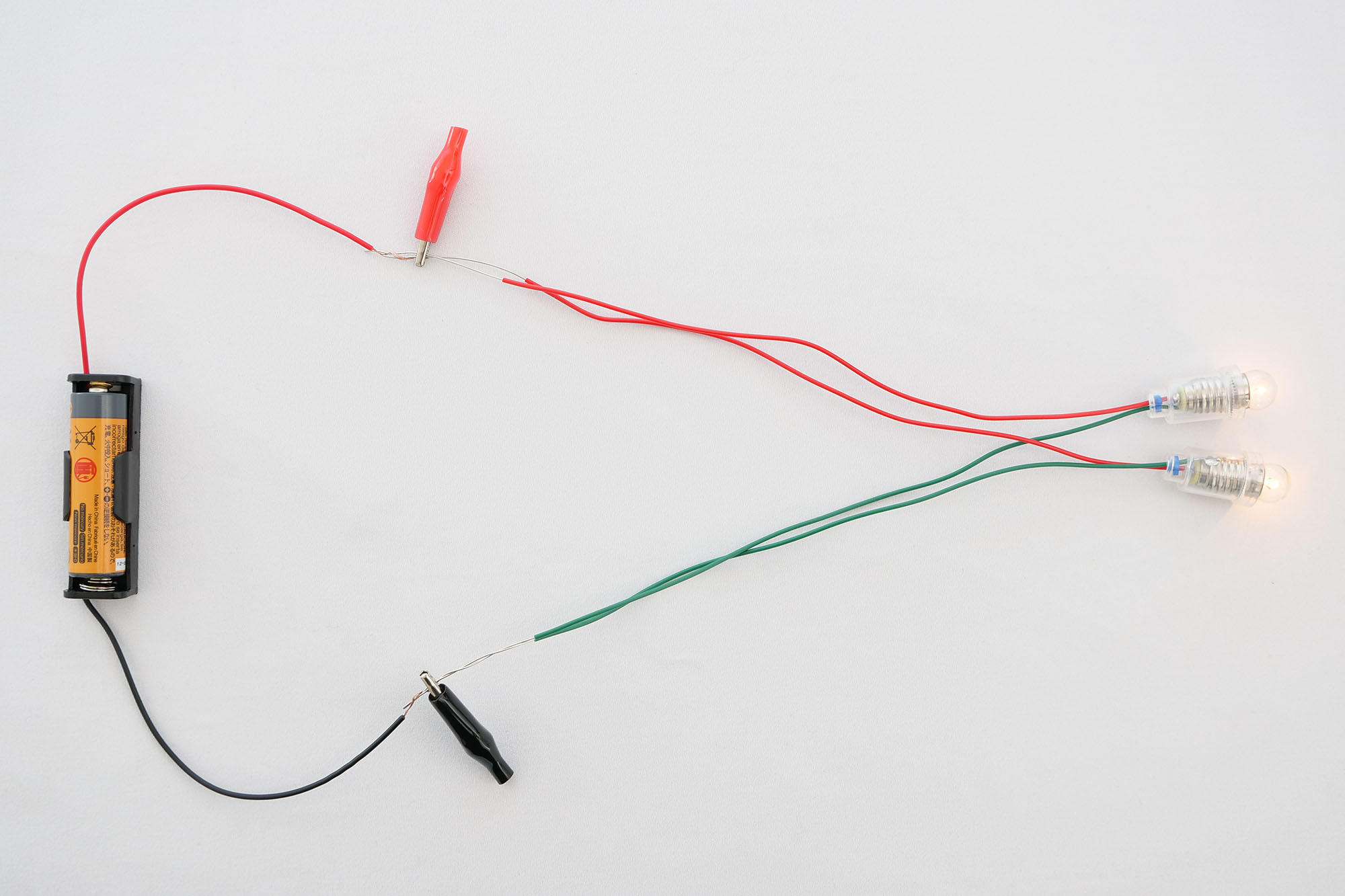

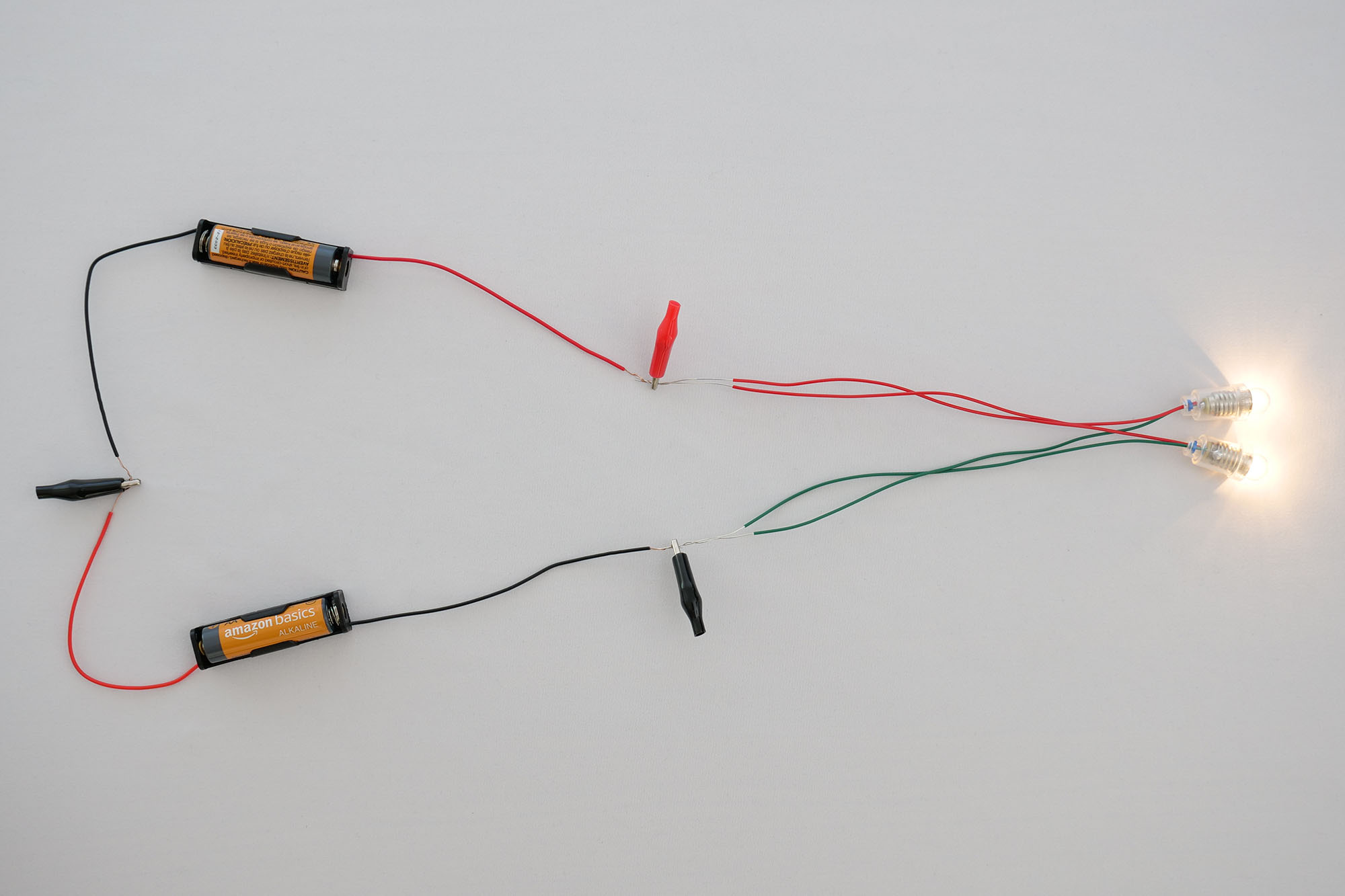

乾電池を1つ使って、豆電球を並列つなぎで2つ光らせる。

安全のため、一度乾電池をソケットから外す。

新しくつけた方の豆電球のソケットを1度外す。

外した豆電球のソケットの電線の端を、電池と豆電球がくっついているところに、追加で挟む。

豆電球のソケットの挟んでない側を2本と、乾電池のソケットの挟んでない側をワニ口クリップで挟む。

乾電池をソケットに入れる。

豆電球が光るので、どのくらいの明るさか確認する。

5

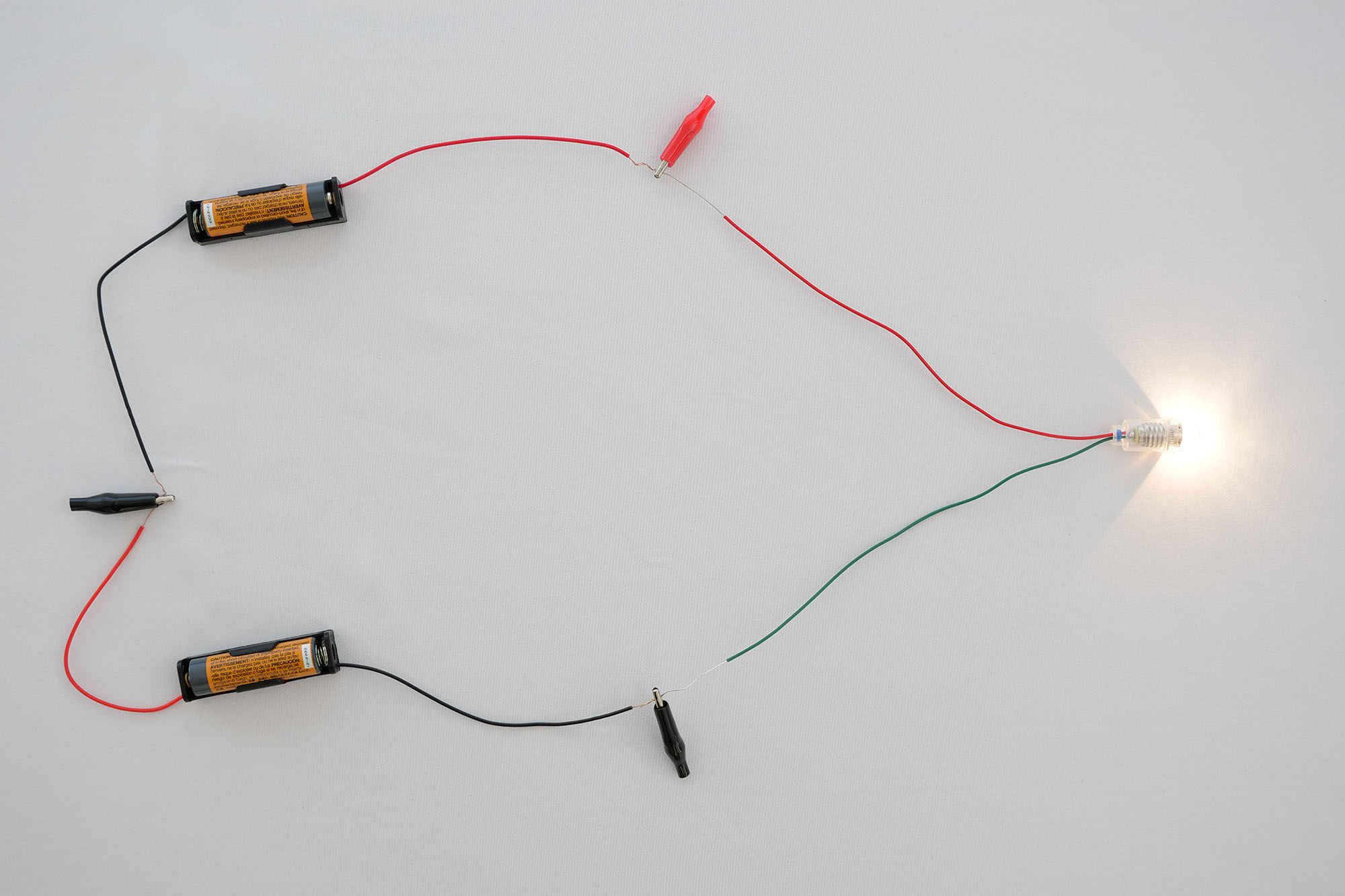

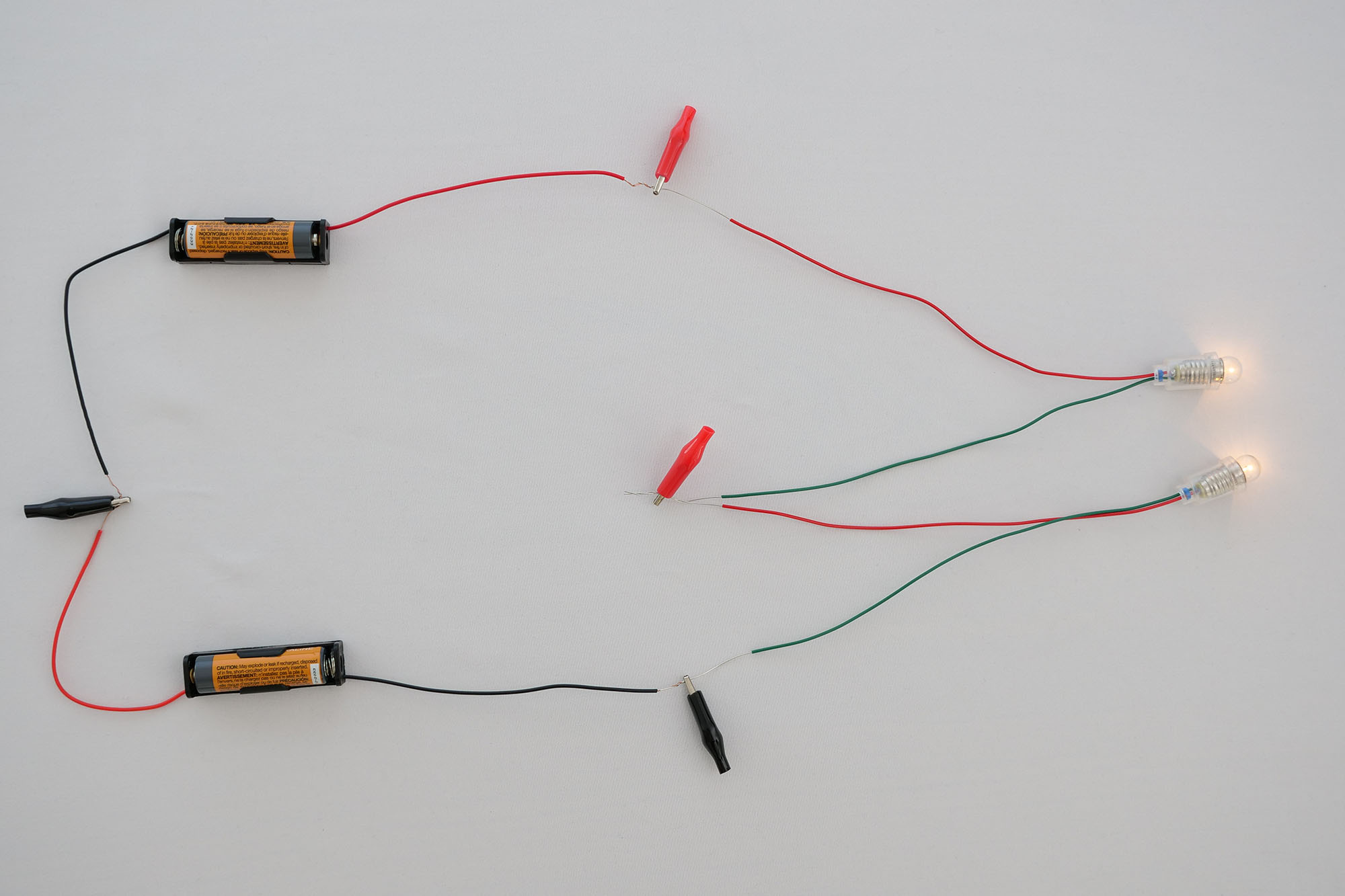

乾電池を2個にして、同様に実験を行う。

安全のため、一度乾電池をソケットから外す。

ワニ口クリップをすべて取る。乾電池のソケットを2個ワニ口クリップでつなげる。この時、乾電池の向きが「プラス、マイナス、プラス、マイナス」の順になるようにする。

②~④の手順を、乾電池2本が直列つなぎになるようにし、同様に豆電球をつけ、明るさを確認する。

6

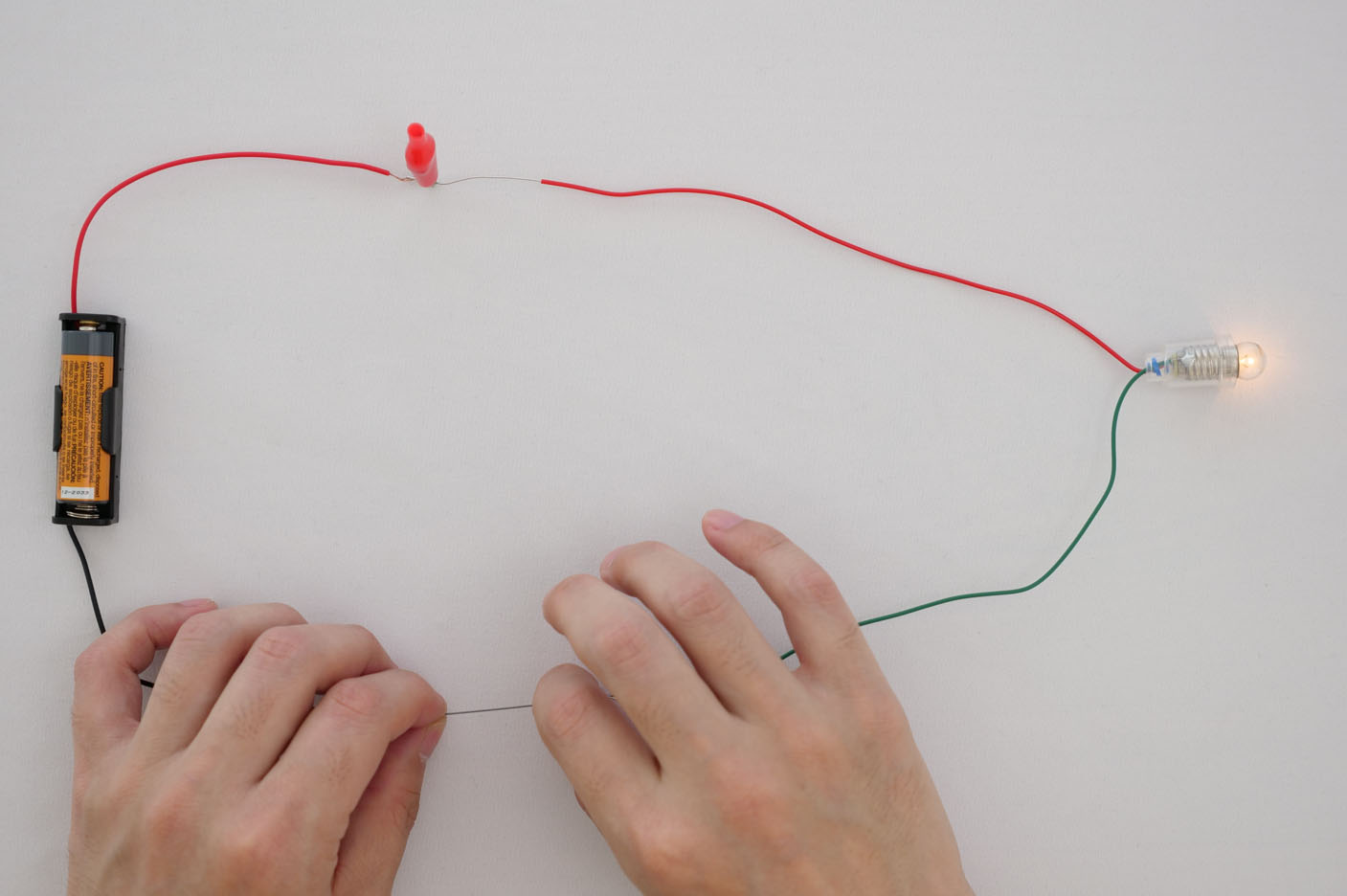

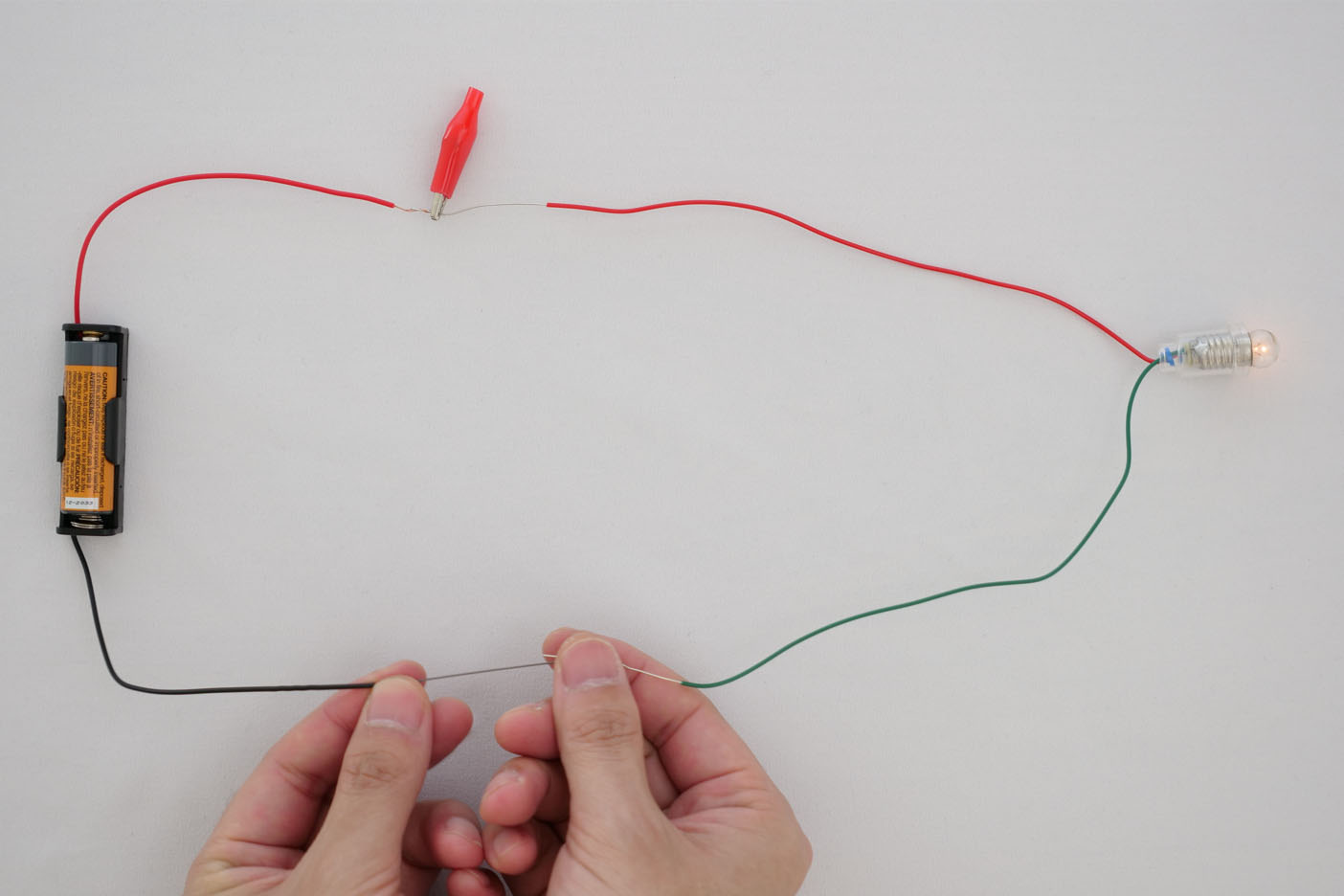

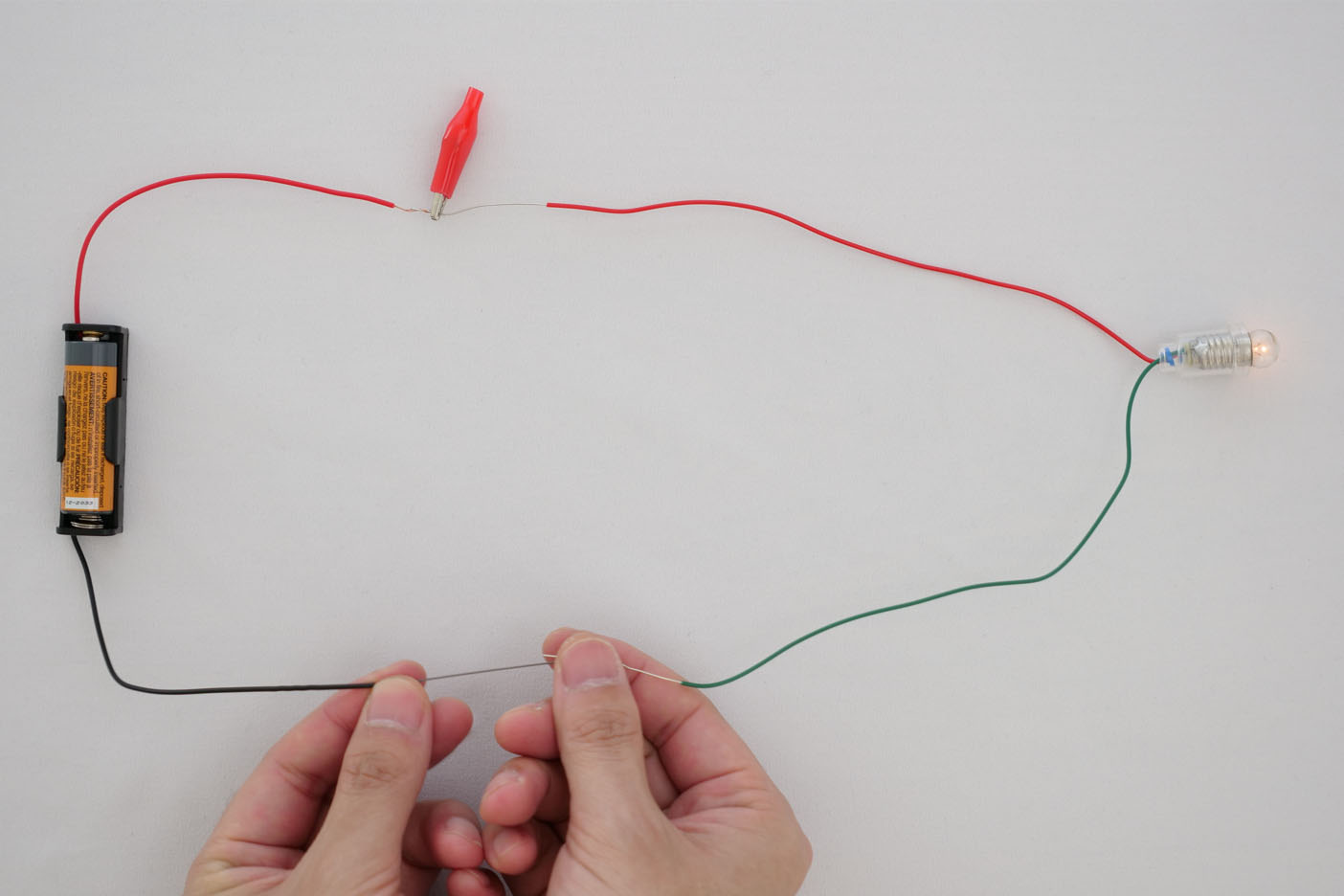

乾電池1つと豆電球1つで、シャープペンシルの芯を使って明るさを変える。

安全のため、一度乾電池をソケットから外す。

ワニ口クリップをすべて外し、電池のソケット1つと豆電球のソケット1つを片側だけ挟む。乾電池をソケットに入れる。

乾電池のソケットの余った電線と、シャープペンシルの芯の先端を左手でくっつくように持ち、右手で豆電球のソケットの余った電線を持つ。

右手で持った電線をシャープペンシルの芯にくっつくように持つ。左手と、右手のくっついた部分の距離を変えながら、豆電球の明るさを確認する。

保護者の方へ

1

ニッパーを使った実験になります。使用中はご注意ください。

2

豆電球の明るさはどうなった確認して見よう。同じ明るさの時があったか、どれが一番明るかったか、どれが一番暗かったかまとめてみよう。

3

シャープペンシルを使ったときは、どのときが一番暗くなったか確認しよう。

卵の殻でチョークを作ろう!

お家で捨てられてしまいがちな卵の殻からチョークを作ってみよう。

対象学年

小1

小2

小3

小4

小5

小6

中1

中2

中3

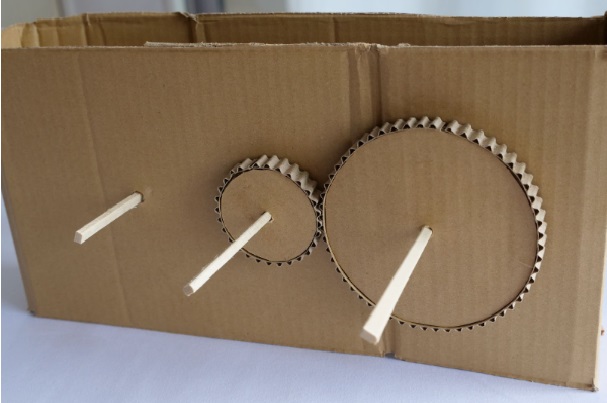

高速で回る歯車を作ろう

クルクル回る歯車を見たことはあるかな。段ボールを使って歯車を作ってみよう。

対象学年

小1

小2

小3

小4

小5

小6

中1

中2

中3

きれいな塩の結晶をつくろう!

塩って、いつもは小さな粒だけど、きれいな結晶にすることもできるんだ。塩のいろんな姿を見てみよう。

対象学年

小1

小2

小3

小4

小5

小6

中1

中2

中3

トイレットペーパーをトイレに流していい理由を考えてみよう

なぜトイレットペーパーはトイレに流していいのか実験して確認してみよう。

対象学年

小1

小2

小3

小4

小5

小6

中1

中2

中3